元戦闘工作員・島崎真悟が渇望する「普通」と、彼を離さない暴力の影。「平和の国の島崎へ」は、その二つの間で揺れる男の姿を描き出します。穏やかな日常と、突如訪れる非日常の鮮烈な対比。そして、彼の未来を暗示する「カウントダウン」の謎。読む者の心を捉えて離さない、緊張感と切なさに満ちた一作です。

なぜこの作品は、単なるアクションに留まらない深い余韻を残すのでしょうか。この記事では、その理由を解き明かすため、作品の基本情報から、「ザ・ファブル」との比較分析、ネタバレ有無を選べるあらすじ、登場人物紹介、核心的な見どころ解説まで、あらゆる情報をお届けします。さらに、読者のリアルな声、詳細な評価、Q&A、お得な読み方も紹介。

もしあなたが、人間の複雑な内面や社会の現実に深く切り込む、骨太な作品を探しているなら。ただ面白いだけでなく、読後に何かを考えさせられるような特別な読書体験を求めているなら。この記事が、その出会いの一助となれば幸いです。

▼ すぐ読める場所・お得な情報を知りたい方はこちらをクリック ▼

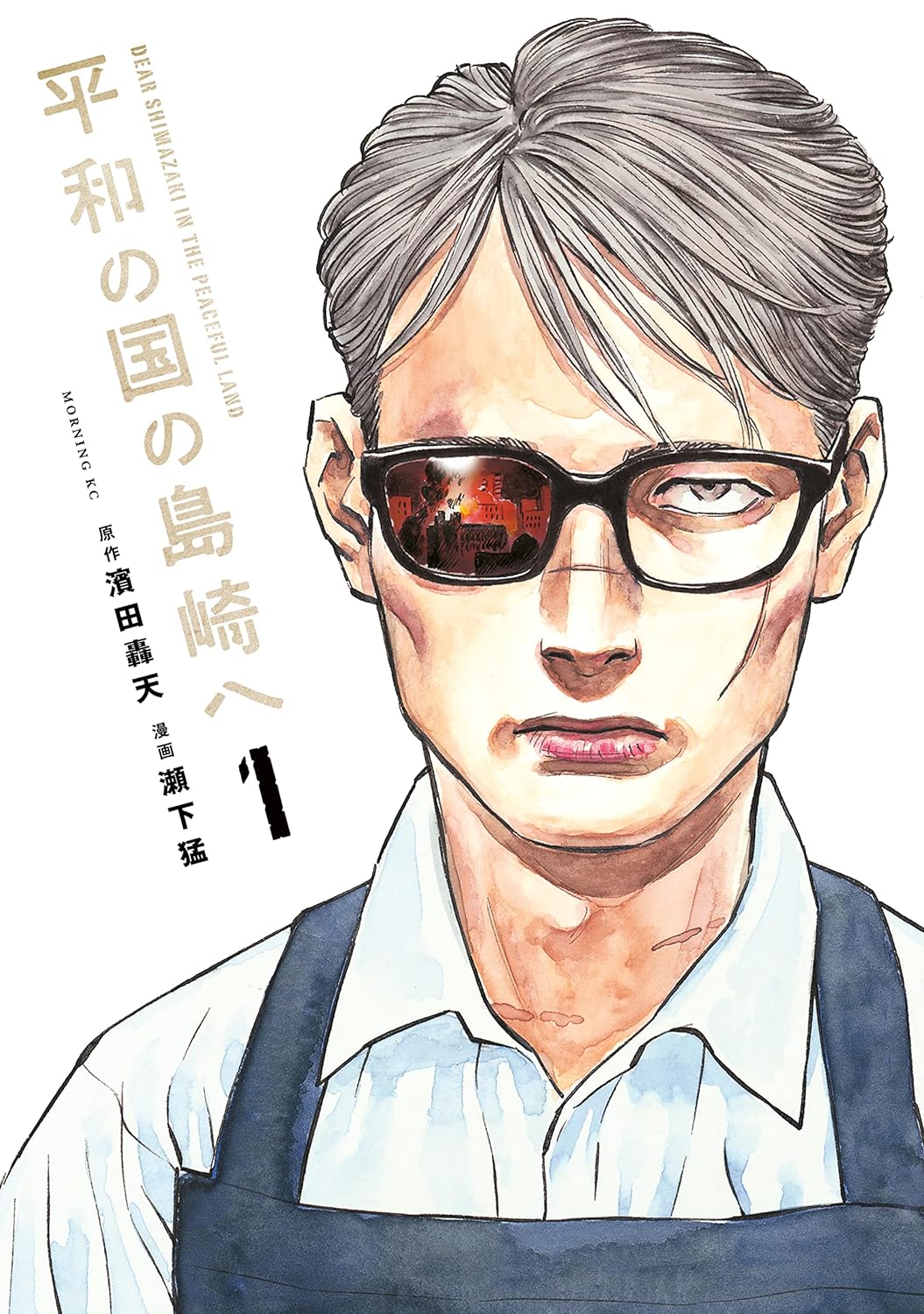

作品名:「平和の国の島崎へ」

原作:濱田轟天、著:瀬下猛

ステータス:連載中

巻数:8巻

連載:モーニング

以下の方法で読むことができます

- 電子書籍:Kindle、eBookJapan、ブックライブなどで配信中。

多くの電子書籍ストアでは、無料で試し読みできます。 - 紙の書籍:全国の書店で発売中。オンライン書店でも購入可能です。

「平和の国の島崎へ」とは?【作品概要とあらすじ】

まずは基本情報をチェック

原作者、濱田轟天先生は本作でデビューされ、その独自の世界観が注目を集めています。作画を担当される瀬下猛先生は、「ハーン –草と鉄と羊–」などで知られる実力派で、人物の感情やアクションをリアリティ豊かに描かれています。第8回さいとう・たかを賞を受賞するなど、多くの読者や批評家から支持されている点も特筆すべきでしょう。

ジャンルとテーマ解説

緊迫感あふれるアクションやサスペンスの要素を持ちながら、同時に主人公の内面を深く掘り下げるヒューマンドラマであり、心理描写に重きが置かれているのが特徴です。単なる娯楽に留まらない、多層的な魅力を持っています。

中心にあるのは、平和を渇望しながらも暴力から逃れられない男の葛藤というテーマでしょう。壮絶な過去によって奪われた「普通の感覚」を取り戻そうともがきながら、社会や過去との間に生じる軋轢、そして「人間らしさ」とは何かを問いかけます。

アクションの刺激だけでなく、登場人物たちの心の動きや、社会の暗部にも目を向けた深い読後感を求める方、また、人が困難な状況からどのように立ち直り、自身のアイデンティティを再構築していくのか、といったテーマに関心のある方には、特に強く響く作品ではないでしょうか。

「ファブル」に似ている?

「平和の国の島崎へ」を読んでいると、人気作「ザ・ファブル」を思い出す、という声は確かによく耳にしますね。「卓越した戦闘技術を持つプロが、一般社会で平穏な日常を送ろうとする」という基本的な設定は、確かに共通しています。

しかし、両作品を読み比べると、それぞれが持つ魅力や描こうとしている核心は大きく異なることが見えてきます。

主な違いは、以下の点に見られます。

- 主人公を取り巻く状況:

島崎は脱走した組織「LEL」から常に命を狙われ、公安の監視下にあります。一方、「ザ・ファブル」の主人公・佐藤は(初期は)組織から一定の保護と期間を与えられていました。この状況の違いが、作品全体の緊張感や主人公の心理に大きな差を生んでいます。 - 作品のトーンとテーマ:

「平和の国の島崎へ」は、よりシリアスで、主人公のトラウマや心理的な葛藤、社会の暗部に深く切り込んでいます。対して「ザ・ファブル」は、プロの技術を描きつつも、エンターテイメント性やユーモラスな要素も豊かです。 - 暴力への向き合い方:

島崎は、大切なものを守るためなら、時に自ら「殺害」を選択することも厭いません。その描写は非常に生々しく、「不殺」を貫く「ザ・ファブル」の佐藤とは対照的です。 - 「カウントダウン」の存在:

本作特有の「戦場復帰までのカウントダウン」は、常に物語に不穏な雰囲気をもたらし、読者の考察を強く促す独自のフックとなっています。

一方で、共通する魅力もあります。

- 日常と非日常のギャップ:

プロとしての超絶スキルと、日常生活での不器用さとのギャップが生む面白さは、両作品に共通しています。 - 高度なアクション描写:

プロならではの戦闘技術や思考が光るアクションシーンは、どちらも読者を引き込みます。 - 人間関係の変化:

平和な日常で出会う人々との交流を通じて、主人公の心境が変化していく様子は、読者の感情に訴えかけます。

結論として、「平和の国の島崎へ」は「ザ・ファブル」と設定上の類似点はあるものの、テーマの掘り下げ方、作品全体の雰囲気、暴力に対するスタンスなどにおいて、明確に異なる魅力を持つ独立した作品です。どちらの作品がより好みかは読者次第ですが、「平和の国の島崎へ」には、人間の本質に深く切り込み、考えさせる独特の重みが存在します。

物語への入り口 あらすじ(ネタバレなし)

「平和の国の島崎へ」は、30年という長い歳月を国際テロ組織LELの戦闘工作員として生きてきた男、島崎真悟が主人公です。幼少期に日常を奪われ、殺人術を叩き込まれた彼が、ついに組織から脱出。生まれ故郷である日本で、「普通の生活」を渇望するところから、この物語は静かに始まります。

慣れない日本社会に戸惑いながらも、漫画家のアシスタントや喫茶店でのアルバイトを通じて、少しずつ人との繋がりや日常の温かさに触れていく島崎。しかし、彼の持つ特異な過去と能力は、平穏を許しません。公安の監視、忍び寄るかつての組織の影、そして、彼自身の内に深く刻まれた戦闘本能。

「平和の国」で、彼は本当の安らぎを見つけられるのでしょうか。そして、作中で静かに刻まれ始める「カウントダウン」は何を意味するのか。読者の心を掴む、緊張感と切なさに満ちた日々の幕開けです。

物語の核心へ 深掘りあらすじ

【ネタバレ注意】深掘りあらすじを見るにはここをタップ

始まりの日々:日本での再出発(1巻相当)

30年ぶりに日本の土を踏んだ島崎真悟。国際テロ組織LELから脱走した彼は、同じ境遇の仲間たちが暮らす「コロニー」に身を寄せ、公安の監視下で新しい生活を始めます。漫画家・川本マッハのアシスタントや、カオリの実家「喫茶ルパソ」でのアルバイトを通じて、一般社会に適応しようと努力しますが、漢字が読めなかったり、常識が欠けていたり、苦労は絶えません。そんな中、メンタルケアの一環として犬の「たまきち」を飼い始め、徐々に周囲との交流も生まれます。しかし、彼の平穏を願う心とは裏腹に、「戦場へ復帰するまで」の日数を刻む不穏なカウントダウンが始まっていました。

守るべき場所:喫茶ルパソの危機(2巻相当)

島崎にとって大切な居場所となりつつあった「喫茶ルパソ」。しかし、カオリの兄・高志がトラブルに巻き込まれたことをきっかけに、店の平和が脅かされます。その背後には、島崎の過去を知る人物の影がありました。かけがえのない日常を守るため、島崎は再び、封印していたはずの戦闘能力を使わざるを得なくなります。この出来事は、彼の過去が決して消えることなく、現在と未来に影響を及ぼし続けるという、作品の重いテーマを明確に示します。

日常と刺客:LELの追跡と束の間の平穏(3巻相当)

島崎の脱走を許さないLELは、ついに日本国内に潜伏する工作員を動かし、彼の暗殺を試みます。激しい戦闘の末、島崎は生き延びるものの負傷。危険がすぐそこにある中でも、彼はたまきちとの散歩を通じて隣人と交流したり、カオリと服を選んだり、商店街のヒーローショーに参加したりと、生まれて初めての「普通の経験」を重ねていきます。平和への強い憧れと、常に死と隣り合わせの現実との痛切な対比が描かれます。

覚悟と決断:追撃部隊との死闘(4巻相当)

LELの追跡はさらに本格化し、島崎だけでなく、コロニーの仲間たちやルパソの人々といった、彼が日本で見つけた「大切な繋がり」そのものが標的とされます。これまでの受動的な対応では守りきれないと悟った島崎は、大きな「覚悟」を決めます。それは、LELに「島崎排除は割に合わない」と思わせるため、送り込まれた追撃部隊を文字通り殲滅すること。確固たる意志で、送り込まれた追撃部隊の多くを排除しますが、彼の選択はさらなる暴力の連鎖を呼び込む可能性をはらんでいます。

新たな出会い:少年SATAとの邂逅(5巻相当)

LELの下部組織「ピースフルカレッジ」で戦闘員として育成される少年、SATAが登場します。島崎は、互いの素性を知らないまま偶然SATAと出会い、交流を持つようになります。しかし、SATAの組織が地元のヤクザと抗争を起こし、SATAが捕らえられる事態が発生。島崎は、かつての自分を見るような少年を救うため、そして偶然にもルパソの常連客であるヤクザとの衝突を避けるため、危険を承知で介入し、自らの正体を明かすという大きな決断を下します。

過去への旅路:救出、そして回想へ(6巻~)

島崎は、コロニーの仲間たちの協力を得てSATAをLELから救出します。しかし、長年の洗脳により心を閉ざしたSATAは、すぐには島崎たちを受け入れません。島崎は、彼の中に過去の自分を重ねながらも、根気強く向き合おうとします。この交流が触媒となり、島崎自身の内面にも変化が促され、物語は彼がLELを脱走し、日本にたどり着くまでの過酷な道のりや、その過程で出会った人々との交流を描く「過去編」へと移行します。彼が人間性を取り戻していく過程が、少しずつ明らかになっていきます。

現在進行中の出来事:コロニーの不穏と深まる謎

島崎の過去が紐解かれる一方で、現在の時間軸でも新たな問題が浮上します。脱走者たちの隠れ家であるはずの「コロニー」から、情報が外部(おそらくLEL)に漏洩している疑いが発覚(7巻~)。内部にスパイがいる可能性が示唆され、仲間たちや監視役である公安との間に不信感が生まれます。LELからの脅威だけでなく、安全なはずの場所にも危険が潜んでいることが明らかになり、物語はさらに複雑な様相を呈していきます。島崎は、過去と現在、そして外部と内部からの脅威にどう立ち向かっていくのでしょうか。

登場人物と作品の深掘り【キャラクター&レビュー】

登場人物

島崎 真悟 (しまざき しんご)

本作の主人公。元・国際テロ組織LELの戦闘工作員で「霧(ネブロー)」と呼ばれた過去を持つ。30年ぶりに日本へ帰国し、ただ静かに暮らすことを願う。卓越した戦闘能力とは対照的に、日常生活には不慣れで不器用。根は優しく、仲間思いな一面も。

鳥海 カオリ (とりうみ かおり)

島崎が働く「喫茶ルパソ」の店員の娘で、漫画家アシスタント仲間。島崎にとっては、日本の日常や人の温かさに触れる窓口のような存在。明るく、何かと島崎を気にかける。

川本 マッハ (かわもと まっは)

島崎がアシスタントとして働く漫画家。島崎の特異な経験や能力の片鱗に興味を示す。飄々とした態度だが、時に島崎の良き理解者となるような発言も。

緒方 (おがた)

島崎と同じくLELを脱走し、「コロニー」で生活する男性。島崎に川本を紹介した。現実的な思考の持ち主で、必要とあらば力を行使することも辞さない覚悟を持つ。

寮長 (りょうちょう)

LEL脱走者たちの共同生活寮「コロニー」を取りまとめるリーダー的存在。島崎たちを支援し、隠れ家を提供する。穏やかな物腰だが、その経歴には謎が多い。

SATA (さた)

LELの下部組織で戦闘員としての訓練を受けていた少年。ある出来事をきっかけに、島崎と深く関わっていく。心を閉ざしていたが、島崎との関係を通じて変化を見せる。

山本 (やまもと)

公安警察の捜査官。コロニーの脱走者たちを監視、あるいは管理する立場にあると思われる。本心を見せず、時に島崎を試すような行動をとる油断ならない人物。

たまきち

島崎がコロニーで世話をすることになった保護犬。寡黙な島崎が心を開く数少ない存在であり、大切な相棒。彼が地域に溶け込むきっかけも作る。

私がハマった理由!見どころ&魅力を語らせて!

数多くの作品に触れる中で、何度も読み返し、その度に新たな発見や感銘を受ける作品があります。「平和の国の島崎へ」は、まさに私にとってそのような一作です。ここでは、私が特に心を掴まれた見どころと魅力を3つのポイントに絞ってお伝えします。

穏やかな日々に潜む緊張感:そのギャップが癖になる

本作の大きな魅力の一つは、穏やかな日常描写と、突如として訪れる暴力的な非日常との鮮烈なコントラストです。喫茶店での他愛ない会話、愛犬たまきちとの散歩で見せる島崎の柔和な表情。そうした心和む時間のすぐ隣に、彼の過去から派生する脅威や、体に染みついた戦闘者の本能が潜んでいます。この静と動の切り替えの見事さ、瀬下猛先生の描く、空気の匂いまで伝わってきそうなリアリティある描写が、読者を一気に物語世界へと引き込み、ページをめくる手を止めさせません。この緊張と緩和の巧みなバランスは、本作ならではの読書体験をもたらしてくれます。

不器用な元・最強工作員:島崎真悟という男の引力

主人公・島崎真悟の存在そのものが、本作の核心的な魅力と言えるでしょう。国際テロ組織で「霧(ネブロー)」と恐れられたほどの戦闘能力を持ちながら、30年ぶりに戻った日本では一般常識に疎く、どこか子供のような純粋さと不器用さを見せます。過去のトラウマに苛まれ、感情を表に出すことが苦手ながらも、心の奥底では誰よりも平和を渇望し、不器用なりに人との繋がりを求め、守ろうと奮闘する姿には、応援せずにはいられません。彼の抱える矛盾や葛藤、そして時折見せる人間味あふれる表情が、読者の心を強く捉えるのです。

アクションだけではない深み:「平和」への問いかけ

激しいアクションシーンも見どころですが、真価はそれだけにとどまりません。根底には、「平和とは何か」「暴力の連鎖を断ち切ることは可能なのか」といった、普遍的かつ重厚なテーマが横たわっています。単なる正義と悪の対立ではなく、それぞれの立場が持つ「正義」や、社会に存在する格差、テロや紛争といった現実の問題にも目を向けさせる社会派な視点も持ち合わせています。そして、「戦場復帰までのカウントダウン」の謎。読み進めるほどに深まる問いかけは、読者の知的な探求心を刺激し、深い余韻を残します。

みんなはどう感じた?リアルな感想・評判をのぞき見!

この作品が他の読者の方々にどのように受け止められているのか、気になりますよね。ここでは、様々なレビューサイトなどから見えてくる感想や評判の傾向を、ポジティブな面と気になる面に分けてご紹介します。

「面白い!」「応援したい!」共感を集めるポジティブな声

多くの方が、まず本作の引き込まれる展開と、主人公・島崎真悟の複雑なキャラクター性を高く評価しています。「続きが気になって仕方ない」「読む手が止まらない」といった声が多く、物語への強い没入感がうかがえます。特に、圧倒的な戦闘能力と日常生活での不器用さという島崎のギャップや、彼の平和への切実な願い、時折見せる人間味に心を掴まれ、「応援したくなる」「幸せになってほしい」と感じる方が多いようです。

また、穏やかな日常描写と緊迫したアクションシーンとの巧みな対比も、称賛を集めるポイントです。ほっとするような日常があるからこそ、暴力の影が一層際立ち、物語に深みを与えている、と感じる方が多いのでしょう。アクションシーンそのものの迫力や、瀬下猛先生の雰囲気ある作画を評価する声も目立ちます。さらに、単なるアクションに留まらない「平和」や「人間性」を問う重厚なテーマ性に、深く考えさせられた、という感想も多く寄せられています。

「絵柄が独特?」「テーマが重い?」気になる意見もチェック

一方で、いくつか好みが分かれる可能性のある点や、留意しておきたい意見も見受けられます。まず、瀬下猛先生の独特な絵柄については、「魅力的だ」と感じる方がいる一方で、「少し苦手」「人物のバランスが気になる時がある」といった声も一部にあります。また、テーマの重さや、時折見られる生々しい暴力描写に対して、「読むのが少し辛い」「読後感が重く感じられる」という感想を持つ方もいらっしゃるようです。

加えて、物語の根幹に関わる「カウントダウン」の存在が、「不穏で結末が怖い」「切ない」といった読後感に繋がっている様子も見て取れます。物語が進むにつれて、設定のリアリティラインや展開について疑問を感じたり、今後の展開を少し心配したりする声も散見されます。これらの点は、本作が持つシリアスさや独自性と表裏一体の部分かもしれません。事前にこうした様々な意見があることを知っておくと、ご自身が作品に触れる際の参考になるのではないでしょうか。

【わたしのガチ評価】漫画好き女子が本音レビュー!

- 「平和」や「人間性」を深く問いかける、読み応えのある重厚なテーマ性が光ります。

- 主人公・島崎をはじめ、登場人物たちの内面や葛藤が丁寧に描かれており、引き込まれます。

- 穏やかな日常と緊迫した非日常の巧みな対比が、物語に独特の深みと緊張感を与えています。

- 一部に暴力的な描写が生々しく描かれているため、苦手な方は注意が必要かもしれません。

- 独特の雰囲気を持つ絵柄は、好みが分かれる可能性があります。

特に素晴らしいと感じた点

本作の最も素晴らしい点は、やはりその深遠なテーマ性にあると感じます。単なるアクションやサスペンスに留まらず、「平和とは何か」「暴力の先に何があるのか」「人間らしさとは何か」といった根源的な問いを、読者に静かに、しかし鋭く投げかけてきます。特に主人公・島崎が、失われた日常を取り戻そうとしながらも、自身の過去や暴力から逃れられない葛藤を通して、これらのテーマが深く掘り下げられていく様は見事です。

それに加えて、主人公・島崎真悟をはじめとする登場人物たちの造形の深さも特筆すべき点でしょう。最強の元工作員でありながら不器用で人間味あふれる島崎はもちろん、彼を取り巻く人々もそれぞれに背景や葛藤を抱えており、単純な記号に留まりません。彼らの心の機微や関係性の変化が丁寧に描かれているからこそ、読者は物語世界に深く感情移入できるのだと感じます。

そして、物語全体を貫く日常と非日常の巧みな対比も、本作の魅力を際立たせています。喫茶店での穏やかな時間や、愛犬との触れ合いといった日常描写が温かいほど、突如として訪れる戦闘や暴力の描写が際立ち、その落差が強烈なインパクトと緊張感を生み出しています。この緩急自在な構成が、読者を飽きさせず、作品世界へと引き込む力になっているのではないでしょうか。

留意しておきたい点

一方で、いくつか留意しておきたい点もあります。まず、本作では暴力や戦闘の描写が非常にリアルかつ生々しく描かれる場面があります。物語のテーマ性を表現する上で必要な描写だとは思いますが、こうした表現が苦手な方にとっては、少々刺激が強く感じられるかもしれません。読む際には、ある程度の心構えが必要になる可能性があります。

また、瀬下猛先生の独特な雰囲気を持つ絵柄についても、読者の間で好みが分かれることがあるようです。力強く、キャラクターの感情を巧みに表現していると感じる一方で、特に人物のバランスなどに関して、少し癖があると感じる方もいらっしゃるかもしれません。事前に試し読みなどで、ご自身の好みと合うか確認してみるのも良いでしょう。

総合的な評価:★★★★☆ 4.5/5点

いくつかの留意点はあるものの、それを補って余りある知的な刺激と、登場人物たちの生き様に深く考えさせられる点が、本作の大きな価値だと考えます。重厚なテーマ性、緻密なキャラクター描写、そして緊張感あふれる物語展開は、他の作品ではなかなか味わえない読書体験を提供してくれます。アクションだけでなく、人間の内面や社会のあり方について深く考えたい方、骨太な作品を求めている方には、ぜひ一度手に取っていただきたい、強く推薦できる一作です。

Q&A・用語解説【疑問解決】

用語集

LEL(経済解放同盟)

主人公・島崎がかつて所属していた国際的なテロ組織です。表向きは経済格差の是正を掲げていますが、目的のためには暴力的な手段も使います。組織を抜けた島崎を執拗に追ってきます。

戦闘工作員

LELのような組織のために、戦闘や破壊活動といった特殊な任務を行うよう訓練された人物のことです。島崎は幼い頃から、LELによって戦闘工作員として育てられました。

コロニー

LELから脱走した元工作員たちが、日本国内で身を隠しながら一緒に暮らしている寮のような場所です。公安警察の監視下にあるとされています。島崎もここで生活しています。

公安警察

日本の安全を守る役割を持つ警察の一部門です。作中では、島崎のようなLEL脱走者を監視したり、管理したりする立場として描かれています。その本当の目的ははっきりしません。

霧(ネブロー)

島崎真悟が、LELの戦闘工作員だった時に使っていたコードネーム(通り名)です。彼の戦闘能力の高さや、姿をくらますのが得意だったことを示す呼び名として使われていました。

喫茶ルパソ

島崎がアルバイトをしている、昔ながらの雰囲気の喫茶店です。店員のカオリの実家でもあります。島崎にとっては、穏やかな日常や人との繋がりを感じられる大切な場所です。

カウントダウン

作中で「島崎が戦場に復帰するまであと〇日」という形で時々示される謎の日数です。物語に常に不穏な空気をもたらし、島崎の未来に何が待っているのかを考えさせる要素です。

SATA

物語の中盤あたりから登場する少年です。LELの下部組織で戦闘員になるための訓練を受けていました。島崎と出会ったことで、彼の運命や心境に大きな影響を与えます。

気になる疑問を解決!Q&Aコーナー

「平和の国の島崎へ」をお得に読むには?

無料・試し読み

eBookJapanで試し読みできます。

試し読みの利点:

- 作品の世界観や魅力を事前に体験できます

- 作者の独特な表現や画力を直接感じ取れます

- 本編購入の判断材料として活用できます

お得に購入

eBookJapanでお得に購入できます。

キャンペーン、割引セールをチェック

eBookJapanデビューなら今!初回70%OFFクーポン×6回分進呈中!

(1回最大500円割引、計最大3000円お得!)

例えば715円分の漫画まとめ買いが実質約215円に!賢く使ってスタートダッシュ。

毎週金曜日はPayPay支払いでさらにお得な「コミックフライデー」も!

\ 初回ログインで70%OFF!/

全巻セットを購入の場合は、漫画全巻ドットコムもおすすめ

電子書籍版と紙の書籍版の両方を取り扱い。好みの形式を選んで全巻セットを入手できます。

ポイント還元制度があり、お得に購入可能。

【注意喚起】漫画を読む際の違法サイト利用について

時折、「平和の国の島崎へ raw」といった検索を通じて、非公式なウェブサイトで漫画を閲覧しようとされる方がいらっしゃるようですが、これは非常に危険な行為ですので、絶対におやめください。

いわゆる海賊版サイトや、漫画のrawファイル(未加工データ)を違法にアップロード・ダウンロードする行為は、著作権法に違反します。利用者自身が法的な責任を問われる可能性があるだけでなく、これらのサイトにはウイルスやマルウェアが仕込まれている危険性が極めて高いのが実情です。安易にアクセスすることで、個人情報が盗まれたり、お使いのデバイスが故障したりする深刻な被害に繋がる恐れがあります。

そして何より、このような違法な閲覧は、作品を生み出してくださった作者の方々や、出版に関わる方々の正当な利益を奪い、新しい素晴らしい作品が生まれ続けるための創作活動そのものを脅かす行為に他なりません。作品への愛情や敬意を示すためにも、必ず正規の配信サービスや電子書籍ストアを通じて、安全に作品を楽しまれることを強くお願いいたします。

作者について

瀬下猛

せしも・たけし

1983年生まれ。新潟県出身。

2017年10月より、読むとショートを守りたくなる漫画「ショート黒松」(全1巻)を短期集中連載。同年12月より源義経がチンギス・ハーンになるまでを描いた「ハーン ―草と鉄と羊―」 を全12巻連載。2021年2月よりプロラグビー漫画「インビンシブル」(全5巻)を連載。

この深い読書体験を あなたにも

「平和の国の島崎へ」の真価は、手に汗握る展開の奥にある、「平和とは何か」「人間らしく生きるとは何か」という、重く、しかし目を背けられない問いかけにあるでしょう。

読む中で、時に切なさややるせなさに胸を締め付けられるかもしれません。それでも、登場人物たちの葛藤に心を寄せ、自分の日常や価値観を静かに見つめ直すような、忘れがたい時間が待っています。読み終えた後、きっと様々な感情と共に、答えの出ない問いがあなたの心に残るはずです。

私自身、壮絶な過去を背負いながら「普通」であろうとする島崎の姿を通して、当たり前の日常がいかに尊く、脆いものであるかを改めて考えさせられました。

もしあなたが、単なる刺激だけでなく、深く考えさせられる骨太な作品を求めているなら。人間の複雑な心理や、時に厳しい現実にも目を向けたいと感じているなら。この一作は、きっと特別な何かを届けてくれると思います。ぜひ、島崎が歩む道のりを、そして彼が見る「平和の国」の姿を、あなた自身の心で感じてみてください。