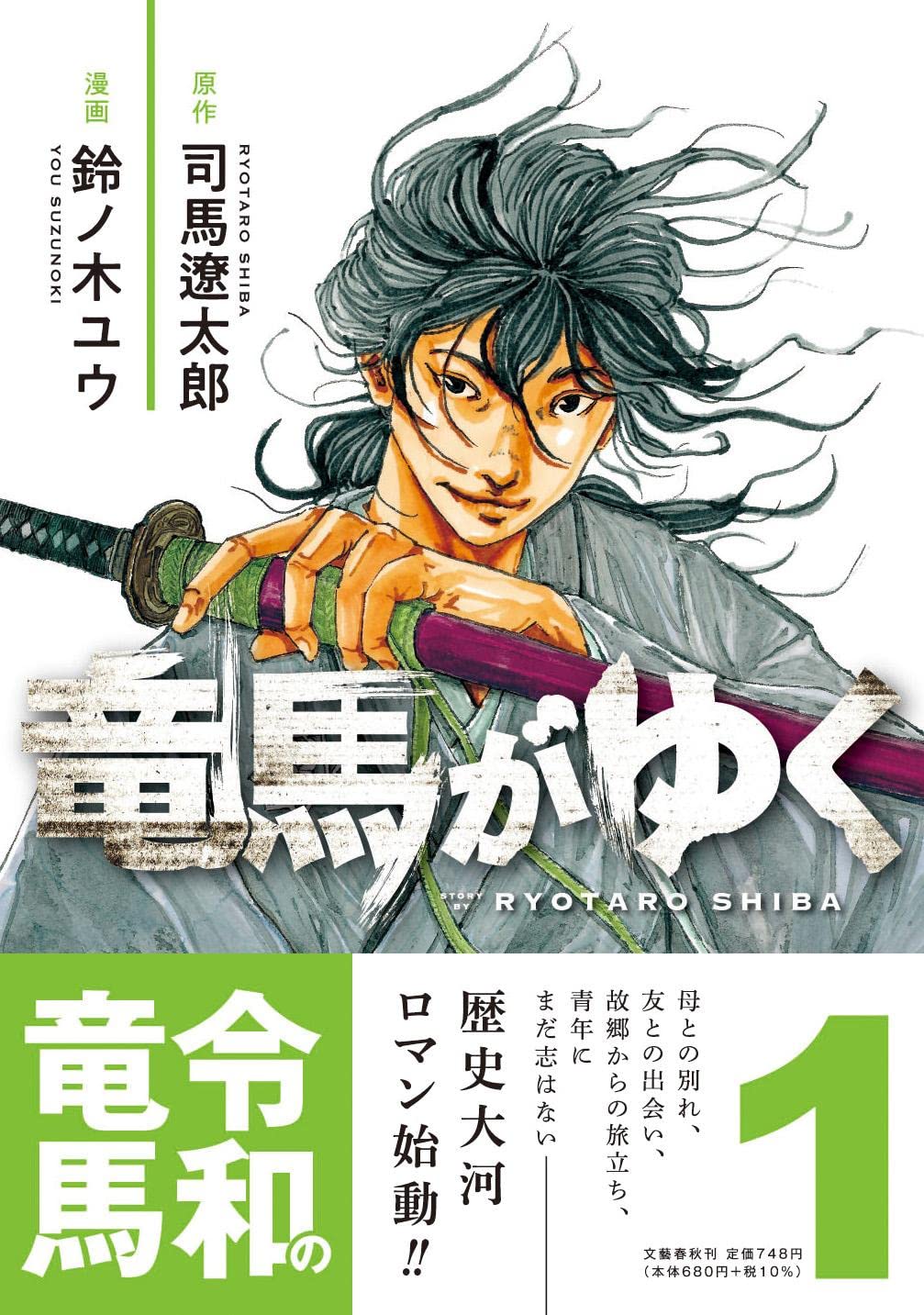

歴史を変えた人物の生き様に触れたい、骨太な作品をじっくり味わいたい。そうお考えの方へ、今注目すべき一作をご紹介します。司馬遼太郎氏による不朽の名作「竜馬がゆく」が、「コウノドリ」で知られる鈴ノ木ユウ氏の手により、史上初めてコミカライズされました。

泣き虫だった少年が、激動の幕末を駆け抜け、時代を動かす英雄へと成長していく姿を、繊細な感情描写と圧倒的な画力で描き出します。原作の持つ重厚さはそのままに、現代的な感性が吹き込まれた本作は、原作ファンはもちろん、歴史に詳しくない方をも惹きつけてやみません。

この記事では、作品の基本情報から、引き込まれるあらすじ、魅力的な登場人物たちの紹介、読み応えのある見どころの考察、そして実際に読んだ方々の感想・評判まで、多角的に解説します。さらに、気になる疑問にお答えするQ&Aや、お得な購読方法についても触れていきます。

本作の魅力を深く理解し、手に取るきっかけとなれば幸いです。

▼ すぐ読める場所・お得な情報を知りたい方はこちらをクリック ▼

作品名:「竜馬がゆく」

原作:司馬 遼太郎

漫画:鈴ノ木 ユウ

ステータス:連載中

巻数:11巻

連載:週刊文春

以下の方法で読むことができます

- 電子書籍:Kindle、eBookJapan、ブックライブなどで配信中。

多くの電子書籍ストアでは、無料で試し読みできます。 - 紙の書籍:全国の書店で発売中。オンライン書店でも購入可能です。

「竜馬がゆく」とは?【作品概要とあらすじ】

まずは基本情報をチェック

本作を手がけるのは、鈴ノ木ユウ先生です。代表作「コウノドリ」では、産科医療の現場を真摯に描き、多くの読者の心を打ちました。そこで培われた、登場人物たちの細やかな感情や葛藤を深く捉える表現力が、本作にも存分に活かされています。国民的作家・司馬遼太郎氏の名作に、新たな視点と息吹を吹き込む、記念すべき初のコミカライズ作品です。

原作・司馬遼太郎「竜馬がゆく」とは

鈴ノ木ユウ版「竜馬がゆく」の原作は、歴史作家・司馬遼太郎氏によって書かれた長編小説です。単なる人気作に留まらず、戦後日本で「国民的小説」とまで称される、まさに金字塔と言える作品でしょう。多くの文学賞を受賞し、坂本龍馬という人物のイメージを広く世に定着させた点で、計り知れない影響力を持っています。

日本の近代化がまさに始まろうとしていた激動の幕末を舞台に、竜馬が駆け抜けた生涯を描き、今なお多くの読者の心を捉えて離しません。

ただし、本作は史実を基にしつつも、竜馬の魅力をより際立たせるための創作も加えられたフィクションである点は、知っておくとより深く楽しめるかもしれません。例えば、資料によると竜馬の初恋の人とされる「お田鶴」や、頼れる子分「寝待ノ藤兵衛」といった魅力的な人物は、司馬氏の創作によるものです。こうしたフィクション性が、読者を惹きつけるドラマ性を高めている一面もあります。

これまで何度もテレビドラマ化され、その時代の竜馬像を映し出してきましたが、意外にも漫画として描かれるのは、この鈴ノ木ユウ版が初めてとなります。

ジャンルとテーマ解説

本作は、幕末という日本の大きな転換期を描いた歴史時代劇に分類されます。しかし、単なる史実の追体験に留まらず、主人公・坂本竜馬の成長を描く青春譚であり、登場人物たちの複雑な心情が交錯する重厚な人間ドラマとしての側面も色濃く持っています。剣術の場面など、迫力あるアクションも見どころの一つです。

中心となるテーマは、ひとりの青年が旧弊な社会や自身の弱さと向き合い、成長していく姿と、激動の時代の中で新しい日本を模索する人々の熱意や葛藤です。特に、土佐藩特有の厳しい身分制度は、竜馬をはじめとする登場人物たちの行動や運命に大きな影響を与えています。

歴史的な出来事そのものへの興味はもちろん、困難な状況下で道を切り拓こうとする人物の生き様や、深い人間関係の描写に関心のある方にとって、特に心に響く作品と言えるでしょう。

「竜馬がゆく」あらすじ – まずは安心して読める導入編

舞台は19世紀半ば、幕末の土佐。郷士(下級武士)の家に生まれた坂本竜馬は、幼い頃は「寝小便たれ」とからかわれる泣き虫で、学問も苦手な少年でした。早くに母を亡くした悲しみを乗り越え、そして男勝りの姉・乙女の厳しくも愛情深い叱咤激励を受けながら、竜馬は心身ともに逞しい青年へと成長していきます。

土佐藩特有の厳しい身分制度(上士と郷士の格差)が息苦しく存在する中、竜馬は剣の才能を開花させ、10代後半には小栗流剣術の目録を手にするまでに。同じ郷士の仲間である武市半平太や岡田以蔵といった、後に彼の人生に深く関わることになる人物たちとも出会います。

やがて竜馬は、さらなる剣術修行のため、そしてまだ見ぬ広い世界を求めて、故郷土佐を離れ、江戸へと旅立つことを決意します。ここから、日本の未来を左右することになる彼の波乱に満ちた歩みが始まります。

物語の核心へ 深掘りあらすじ【⚠️ここからネタバレを含みます】

以下の内容は物語の核心に触れるネタバレを含みますので、未読の方はご注意ください。

【ネタバレ注意】深掘りあらすじを見るにはここをタップ

序章:土佐での少年時代 (1巻)

土佐藩郷士の次男として生まれた坂本竜馬。幼少期は泣き虫で学問も身に入らず、「坂本の寝小便たれ」と周囲から嘲笑される日々を送ります。しかし、早くに亡くした母の「強く育ってほしい」という願いと、厳しくも優しい姉・乙女の導きにより、次第に精神的な強さを身につけていきます。剣術の道に進むと才能を発揮し、小栗流日根野道場に入門。武市半平太や岡田以蔵といった後の盟友、そして宿敵となる人物たちと出会い、たくましい青年へと成長。17歳(資料によっては19歳)で小栗流の目録を得て、剣術修行のために江戸へと旅立ちます。

江戸での剣術修行と開眼 (2巻~6巻)

江戸では北辰一刀流の名門・千葉定吉道場に入門。師範の千葉定吉やその娘さな子らとの交流、厳しい稽古を通じて剣の腕を磨きます。この時期、ペリー提督率いる黒船が来航。目の当たりにした異国の巨大な船と技術力に衝撃を受け、竜馬の世界観は大きく揺さぶられます。様々な人物との出会いを経て見聞を広める中、土佐から父・八平の訃報が届きます。悲しみを乗り越えるように修行に没頭した竜馬は、北辰一刀流の大目録皆伝を授かるまでに。藩主・山内容堂の肝煎りで開かれた剣術大会では、他流派の強者たちと剣を交え、その名を高めていきます。この頃、長州藩の桂小五郎とも運命的な出会いを果たし、互いの力量を認め合うことになります。

時代の奔流へ:土佐への帰還と苦悩 (7巻~8巻)

江戸での修行を終え、竜馬は土佐への帰路につきます。道中では元盗賊で機転の利く寝待ノ藤兵衛を伴い、京都では朝廷の要人に関わる騒動に巻き込まれるなど、波乱含みの旅となります。故郷・土佐で彼を待っていたのは、依然として厳しい上士と郷士の身分差別の現実でした。竜馬が江戸で得た広い視野と、故郷の息苦しい現実とのギャップに苦悩する中、「井口村刃傷事件」が発生。上士による郷士への無礼打ちを発端としたこの事件は、藩内の対立をさらに深めます。竜馬はこの解決に奔走しますが、土佐藩の根深い身分制度の壁に直面し、「土佐は故郷と呼ぶには冷たすぎる」と嘆くことになります。

道の分岐:土佐勤王党と脱藩 (8巻~10巻)

井伊直弼暗殺(桜田門外の変)の報などもたらされ、時代が大きく動く中、土佐では武市半平太が中心となり「土佐勤王党」を結成。多くの郷士が参加し、藩論を尊王攘夷へと転換させようと活動を始めます。竜馬も当初は名を連ねますが、藩政改革を目指す武市の考えと、より広い視野で日本の未来を考える竜馬との間には、次第に溝が生まれていきます。藩の実力者である吉田東洋は勤王党の動きを警戒。対立が深まる中、竜馬は藩という枠組みに縛られずに活動することを選び、土佐藩を脱藩します(1862年)。その直後、吉田東洋が勤王党員によって暗殺され、藩内はさらに混乱。岡田以蔵もまた、武市の指示のもと「人斬り」としての道を歩み始め、最初の標的を手にかけます。竜馬と武市、以蔵の進む道は、ここで大きく分かれることになります。

新たな師との出会い:勝海舟 (11巻~12巻予告)

土佐を飛び出した竜馬は、知見を広める中で、幕府の軍艦奉行である勝麟太郎(後の勝海舟)の存在を知ります。当初は開国論者である勝を斬るつもりで面会を求めますが、実際に話を聞き、その卓越した見識と「幕府や藩」という枠を超えた「日本と世界」を見据える広い視野、そして日本の海軍を創設するという壮大な構想に感銘を受けます。竜馬はその場で勝への弟子入りを志願。勝は竜馬の才覚を見抜き、幕府の最新技術が集まる「軍艦操練所」へと案内します。船に強い関心を抱く竜馬は、そこで目の当たりにする世界に心を躍らせます。この勝海舟との出会いは、竜馬が日本の未来のために為すべきことを見出す上で、決定的な転機となるのでした。

登場人物と作品の深掘り【キャラクター&レビュー】

物語を彩る登場人物たち

坂本竜馬 (さかもと りょうま)

本作の主人公、土佐藩郷士。泣き虫だった少年期を経て、多くの出会いから成長します。型にはまらぬ自由な発想と人を惹きつける魅力の持ち主。剣の腕も確かですが、その眼は日本の未来を見据えています。

武市半平太 (たけち はんぺいた)

竜馬の幼馴染、土佐勤王党の盟主。強い信念と指導力を持つ実直な人物。藩を尊王攘夷へ導こうとしますが、理想のため過激な手段も厭わない面も。竜馬とは異なる道を歩むことに。

岡田以蔵 (おかだ いぞう)

竜馬・武市と共に育った郷士。素朴で人間味がありますが、卓越した剣の腕ゆえに時代の闇に巻き込まれます。「人斬り以蔵」へと変貌していく彼の姿は、物語に深い陰影を落とします。

勝海舟 (かつ かいしゅう)

幕府の軍艦奉行で、竜馬が師事する人物。既成概念にとらわれず、世界的な視野で日本の進むべき道を構想。ユーモアと鋭い洞察力を併せ持ち、竜馬の可能性を大きく開きます。

桂小五郎 (かつら こごろう)

長州藩の俊才で、後に竜馬の盟友となる重要人物。文武に優れ、冷静に時勢を見極める知性の持ち主。剣客としても一流で、竜馬とは互いの力を認め合う関係です。

寝待ノ藤兵衛 (ねまちのとうべえ)

元盗賊で、竜馬に助けられ行動を共にする(原作の創作人物)。機転が利き、世間の裏表を知るしたたかさで竜馬をサポート。飄々とした態度ながら、竜馬には忠実。

坂本乙女 (さかもと おとめ)

竜馬の三番目の姉。早くに母を亡くした竜馬を厳しくも愛情深く育てた、まさに母親代わりの存在。男勝りの気丈さで、竜馬の精神的支柱の一人です。

千葉さな子 (ちば さなこ)

江戸・千葉道場の娘で、自身も薙刀の心得があります。道場に入門した竜馬と交流を深める中で、彼に特別な想いを寄せるように。芯の強い女性として描かれます。

吉田東洋 (よしだ とうよう)

土佐藩の有力な参政。非常に有能ですが、藩政においては強権的な姿勢も見せます。開国派であり、尊王攘夷派の土佐勤王党とは、その思想や政策において真っ向から対立します。

私がハマった理由!見どころ&魅力を語らせて!

数多くの作品に触れてきましたが、本作「竜馬がゆく」には、読者として純粋に心を掴まれ、深く引き込まれる確かな魅力があります。なぜこれほどまでに惹きつけられるのか、その理由を3つのポイントに絞って、語らせてください。

魂を揺さぶる、登場人物たちの生きた感情

まず特筆すべきは、登場人物たちの感情の描き方です。作者の鈴ノ木ユウ先生は、前作「コウノドリ」でも人間の内面を深く掘り下げ、多くの共感を呼びました。その筆致は本作でも健在で、主人公・竜馬が経験する喜び、怒り、悲しみ、そして決意といった感情の波が、繊細かつ力強い表情描写を通して、痛いほど伝わってきます。竜馬だけでなく、彼を取り巻く武市半平太、岡田以蔵、あるいは勝海舟といった人物たちの葛藤や信念も丁寧に描かれており、読者は彼らの息遣いをすぐそばに感じられるでしょう。歴史上の人物が、生身の人間として立ち上がってくる、その瞬間を見事に捉えています。

ペン先が躍動する!迫力の剣術シーン

緻密な人間描写に加え、本作の大きな魅力となっているのが、躍動感あふれる剣術シーンです。竜馬が剣の腕を磨く道場での稽古、あるいは他流派との真剣勝負など、その迫力には目を見張るものがあります。キャラクターの動き、太刀筋の鋭さ、ぶつかり合う瞬間の気迫が、ペン先からほとばしるように伝わってきます。一部の読者からは井上雄彦先生の「バガボンド」を想起させるという声も聞かれますが、単なる模倣ではなく、鈴ノ木先生独自の力強い描線と構成力で、読む者をその場に引き込む緊張感と高揚感を生み出しています。歴史ドラマでありながら、アクションとしてのカタルシスもしっかりと味わえる点は、大きな魅力と言えるでしょう。

原作への敬意と、現代に響く再解釈

本作は、司馬遼太郎氏による不朽の名作「竜馬がゆく」を原作としています。その国民的とも言える原作に対し、深い敬意が払われていることは、読み進めるほどに伝わってきます。物語の骨格や重要なエピソードは丁寧に踏襲されており、原作ファンの方も安心してその世界に浸ることができるでしょう。しかし、単なる忠実な再現に留まらないのが本作の凄みです。特に竜馬の幼少期や青年期のエピソードは、原作以上に深く掘り下げられ、彼の人間形成に説得力を持たせています。漫画という表現媒体の特性を最大限に活かし、原作の持つ普遍的なテーマを現代の読者にも響く形で提示する。この挑戦が見事に結実している点に、本作ならではの価値があると感じています。

物語の深層を読む「竜馬がゆく」の巧妙な伏線と結末への展望

「竜馬がゆく」の魅力は、ただ歴史をなぞるだけではありません。物語の随所に巧みに仕掛けられた伏線、その鮮やかな回収、そして今なお残された謎が、作品に豊かな奥行きを与えています。このセクションでは、特に印象的なポイントをいくつか取り上げ、物語の深層を読み解く考察を試みたいと思います。

竜馬の航海 ー 船への憧れが導く運命

物語の序盤、坂本竜馬が幼い頃から船に強い興味を抱いていたことは、繰り返し描かれます。これは単なる性格描写に留まらず、彼の人生の航路を決定づける壮大な伏線として機能しています。江戸で目の当たりにした黒船の衝撃は、彼の関心を「日本の外」へと向けさせました。そしてその興味は、最終的に「日本の海軍」創設を夢見る勝海舟との出会いへと繋がります。

一人の少年の素朴な憧れが、やがて時代の大きなうねりと結びつき、彼の行動原理そのものを形作っていく。この丁寧な伏線の張り方と回収への流れは、竜馬という人物の成長に強い説得力を与える、見事な構成だと感じます。

「人斬り以蔵」への序曲 ー 心中の警告が暗示する悲劇

岡田以蔵が「人斬り」として最初の標的を斬る場面は、本作の巧みな伏線描写が光るシーンの一つです。以蔵が手を下す直前、竜馬は心の中で「猫を斬れば、やがて人を斬るようになる」と警告します。これは、過去に以蔵が冗談で猫を斬ろうとした際の出来事を踏まえたものでしょう。

この内なる声は、純粋だった以蔵が時代の狂気に呑まれ、悲劇的な運命をたどることへの明確な暗示となっています。直接的な言葉ではなく、竜馬の胸中の警告として描くことで、以蔵本人には届かないその声が、二人の行く末を分かつ悲しみと、読者の胸を打つ切なさをより一層際立たせています。

武市半平太との決別 ー 二人の理想はどこへ向かうのか?

幼馴染でありながら、袂を分かつことになった竜馬と武市半平太。この二人の関係性の変化は、本作における最大の謎であり、今後の展開の核となる部分ではないでしょうか。武市は、あくまで「土佐藩」という組織の中から国を動かそうと理想を追い求め、土佐勤王党を結成します。一方の竜馬は、藩という枠組みそのものに限界を感じ、脱藩してより自由な立場で行動することを選びます。

同じ「国を思う」志を持ちながら、なぜ二人の道は分かれたのか。そして、過激化していく勤王党を率いる武市の理想は、どこへたどり着くのか。二人の友情と対立がどのような結末を迎えるのかはまだ描かれていません。個人的には、最後まで互いを認め合いつつも、決して交わることのない二人の悲哀が、本作の人間ドラマの核心として描かれるのではないかと予想しています。

物語の終着点 ー 歴史の結末をどう描くか

多くの読者がご存じのように、史実における坂本龍馬の人生は、志半ばで暗殺されるという悲劇的な結末を迎えます。この歴史的事実を、作者がどのように描き出すのか。それが、この作品の最終的な評価を決定づけると言っても過言ではないでしょう。

重要なのは、結末そのものではなく、そこに至るまでの過程だと考えます。本作は、竜馬をはじめとする登場人物たちの感情の機微を、非常に丁寧に積み重ねてきました。だからこそ、歴史の結末を単なる事実として描くのではなく、彼らの想いや覚悟、そして無念さが伴った、血の通ったヒューマンドラマとして昇華させてくれるはずです。どのような形であれ、読者の心に深く刻まれるラストシーンが描かれることを、静かに期待したいと思います。

本作に散りばめられた伏線や謎について思いを巡らせることは、物語をより深く、多角的に味わうための最高の愉しみ方の一つです。ぜひ皆様も、ご自身の視点で物語の深層を読み解いてみてください。

みんなはどう感じた?リアルな感想・評判をのぞき見!

作品を選ぶ上で、実際に読んだ方々の声はとても参考になります。ここでは、寄せられている感想の中から、特に多く見られる意見の傾向をまとめてみました。

「面白い!」「惹きつけられる!」共感の嵐 ポジティブな口コミ

全体として、本作は非常に高く評価されているようです。「面白い」「質が高い」「続きを読むのが楽しみ」といった肯定的な感想が多数見受けられます。特に、主人公・坂本竜馬をはじめとする登場人物たちの人間的な魅力や、その成長が丁寧に描かれている点が、多くの読者の心を掴んでいます。泣き虫だった少年が困難を乗り越え、大きな志を抱く青年へと変わっていく姿に、強く惹きつけられる方が多いのでしょう。

また、作者・鈴ノ木ユウ先生の卓越した画力も、称賛を集める大きな理由です。緻密に描き込まれた背景や、登場人物たちの感情が豊かに伝わる表情描写、そして迫力ある剣術シーンなどは、「圧巻」「躍動感がある」と高く評価されています。司馬遼太郎氏の原作に忠実でありながら、漫画ならではの表現で新たな魅力を加えている点も、原作ファン、新規読者双方から好意的に受け止められているようです。歴史の知識がなくても読みやすく、本作をきっかけに原作小説や幕末史に興味を持ったという声も聞かれます。

「独特の画風?」「完結はいつ?」気になる意見もチェック

一方で、いくつかの点で好みが分かれる可能性や、留意すべき点も指摘されています。まず、鈴ノ木先生の作画スタイルは、高く評価される反面、「個性的で慣れが必要」と感じる方も一部いるようです。また、他の坂本龍馬を扱った作品と比較し、本作の竜馬像に最初は少しイメージの違いを感じたという意見も見られました。

物語が非常に壮大であるため、「完結までどのくらいの巻数になるのか」「最後まで描き切ってほしい」といった、今後の展開や完結時期を気にする声も挙がっています。原作小説と同様、本作も史実に基づいたフィクションであり、創作上の人物やエピソードが含まれる点も、念頭に置いておくとより楽しめるかもしれません。これらの点を踏まえた上で、ご自身の好みと照らし合わせてみるのが良いでしょう。

【わたしのガチ評価】漫画好き女子が本音レビュー!

- 登場人物たちの心理が深く丁寧に描かれ、強い感情移入を誘います。

- 細部まで描き込まれた画と、迫力ある表現力は圧巻の一言です。

- 司馬遼太郎氏の原作への深い敬意が感じられる真摯な作風です。

- 独特の画風は、読む方によって好みが分かれるかもしれません。

- 物語が壮大なため、完結まで見届けられるか少し気になります。

特に素晴らしいと感じた点

本作を高く評価したい第一の理由は、やはり緻密に描かれる人間ドラマです。作者の鈴ノ木ユウ先生は、登場人物の内面、特に感情の揺れ動きを捉えることに非常に長けています。主人公・竜馬が悩み、迷い、そして成長していく過程は、読者の心を強く打ちますし、彼を取り巻く人物たちの信念や葛藤も丁寧に描かれており、物語に深みを与えています。歴史上の出来事を背景としながらも、普遍的な人間の感情を描き出す手腕は見事というほかありません。

次に、圧倒的な画力と表現力も本作の大きな魅力です。幕末の空気感まで伝わってくるような背景の描き込み、キャラクターの微細な表情の変化、そして読者レビューでも高く評価されている剣術シーンの迫力と躍動感。これらは、物語への没入感を格段に高めています。特に、感情が爆発する瞬間の描写などは、息をのむほどの力強さがあります。この視覚的な訴求力の高さは、漫画という媒体ならではの強みを最大限に活かしていると言えるでしょう。

そして、歴史的名作に対する深い敬意が作品全体から感じられる点も、特筆すべきでしょう。司馬遼太郎氏の「竜馬がゆく」という国民的歴史小説を、史上初めて漫画化するという重責。そのプレッシャーは計り知れないものがあったはずですが、原作の持つ精神性を大切にしながら、現代の読者にも響く形で再構築しようという真摯な姿勢が貫かれています。原作ファンの方も、きっと新たな発見と共に楽しめるのではないでしょうか。

留意しておきたい点

一方で、いくつか留意しておきたい点もあります。まず、画風についてです。力強く、感情表現豊かな画は多くの読者から支持されていますが、その独特のタッチやキャラクターデザインは、「個性的」「慣れが必要」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。特に女性キャラクターの描き分けなど、細かな点で好みが分かれる可能性はあります。

また、本作は壮大な原作を丁寧に描いているため、物語全体のボリュームがかなり大きくなることが予想されます。現時点(2025年4月)で10巻を超え、まだ連載中であることを考えると、完結までには相応の時間がかかる可能性があります。じっくりと腰を据えて長編作品と付き合いたい読者には魅力的ですが、すぐに結末を知りたい方にとっては、少しもどかしく感じるかもしれません。

総合的な評価:★★★★☆ 4.5/5点

いくつかの留意点はあるものの、それを補って余りあるほどの深い人間描写、圧倒的な画力、そして原作への誠実な向き合い方は、本作を読む価値のある優れた作品たらしめています。歴史の大きな流れと、その中で懸命に生きる個人のドラマが、これほどまでに力強く、そして繊細に描かれた作品は稀有でしょう。歴史ものが好きな方はもちろん、骨太な人間ドラマに触れたい方、そして「本物」の熱量を持った作品を求めている方に、自信を持っておすすめしたい一作です。

Q&A・用語解説【疑問解決】

物語の理解が深まるキーワード用語集

幕末 (ばくまつ)

日本の歴史区分の一つで、江戸時代の終わりの時期を指します。おおよそ1853年のペリー来航から、1868年の明治維新で江戸幕府が倒れるまでの、社会が大きく揺れ動いた時代です。

藩 (はん)

江戸時代に、大名(領主)が支配した領地とその統治システムのことです。日本全国に多くの藩が存在し、それぞれが独自の政治を行っていました。作中の舞台である土佐藩もその一つです。

上士・郷士 (じょうし・ごうし)

主に土佐藩で使われた武士の身分階級です。藩主と共に土佐に入った家臣の子孫が上士、それ以前の支配者の家臣だった者などが郷士とされ、両者の間には厳しい身分差がありました。竜馬は郷士の出身です。

脱藩 (だっぱん)

武士が、所属している藩の許可なく一方的に藩を離れることです。江戸時代の社会では重い罪とみなされました。竜馬は自らの志を貫くため、この脱藩という手段を選びます。

黒船 (くろふね)

幕末期に日本に来航した欧米の大型蒸気軍艦のことです。特に1853年に浦賀に来たアメリカのペリー提督率いる艦隊が有名です。当時の日本人を驚愕させ、長く続いた鎖国政策を終わらせるきっかけを作りました。

開国 (かいこく)

それまでの鎖国政策をやめて、国を開き、外国との貿易や外交関係を始めることです。黒船の来航により、日本は開国を迫られ、国内で大きな議論と対立が起こりました。

尊王攘夷 (そんのうじょうい)

「尊王」は天皇を尊ぶこと、「攘夷」は外国勢力を打ち払うことです。この二つが結びつき、幕末に広まった政治思想・運動を指します。外国の脅威が高まる中で、国のあり方を問うスローガンとなりました。

佐幕 (さばく)

江戸幕府を助け、その政治体制を維持しようとする考え方や立場のことです。幕末期には、幕府の権威回復を目指し、尊王攘夷派や倒幕派と対立しました。

勤王 (きんのう)

文字通りには天皇のために尽くす、という意味です。幕末期には、幕府の政治に批判的な人々が、天皇を中心とした新しい国づくりを目指す思想として掲げることがありました。

土佐勤王党 (とさきんのうとう)

幕末の土佐藩で、武市半平太が中心となって結成された政治グループです。「尊王攘夷」を掲げ、藩の政策に影響を与えようと活動しました。多くの郷士が参加しました。

志士 (しし)

国や社会のことを憂い、高い志を持って行動する人のことです。特に幕末期に、日本の将来のために身を投じて活動した人々(坂本竜馬、桂小五郎なども含まれます)を指して使われることが多い言葉です。

北辰一刀流 (ほくしんいっとうりゅう)

江戸で隆盛した剣術流派の一つです。創始者は千葉周作。合理的な稽古方法で知られ、多くの門弟を育てました。竜馬は江戸でこの流派を学び、その才能を開花させます。

大目録皆伝 (おおもくろくかいでん)

武術や芸道などの流派で、師匠が弟子に対して、その流派の全ての奥義や知識を伝授したことを証明する資格のことです。非常に高いレベルに達したことを示します。

参政 (さんせい)

藩の政治を行う重要な役職の一つです。藩における最高幹部の一人で、藩主を補佐して政策決定などを行いました。作中では吉田東洋が土佐藩の参政を務めています。

気になる疑問を解決!Q&Aコーナー

「竜馬がゆく」をお得に読むには?

無料・試し読み

eBookJapanで試し読みできます。

試し読みの利点:

- 作品の世界観や魅力を事前に体験できます

- 作者の独特な表現や画力を直接感じ取れます

- 本編購入の判断材料として活用できます

お得に購入

eBookJapanでお得に購入できます。

キャンペーン、割引セールをチェック

eBookJapanデビューなら今!初回70%OFFクーポン×6回分進呈中!

(1回最大500円割引、計最大3000円お得!)

例えば715円分の漫画まとめ買いが実質約215円に!賢く使ってスタートダッシュ。

毎週金曜日はPayPay支払いでさらにお得な「コミックフライデー」も!

\ 初回ログインで70%OFF!/

全巻セットを購入の場合は、漫画全巻ドットコムもおすすめ

電子書籍版と紙の書籍版の両方を取り扱い。好みの形式を選んで全巻セットを入手できます。

ポイント還元制度があり、お得に購入可能。

【注意喚起】漫画を読む際の違法サイト利用について

時折、「竜馬がゆく raw」といった検索を通じて、非公式なウェブサイトで漫画を閲覧しようとされる方がいらっしゃるようですが、これは非常に危険な行為ですので、絶対におやめください。

いわゆる海賊版サイトや、漫画のrawファイル(未加工データ)を違法にアップロード・ダウンロードする行為は、著作権法に違反します。利用者自身が法的な責任を問われる可能性があるだけでなく、これらのサイトにはウイルスやマルウェアが仕込まれている危険性が極めて高いのが実情です。安易にアクセスすることで、個人情報が盗まれたり、お使いのデバイスが故障したりする深刻な被害に繋がる恐れがあります。

そして何より、このような違法な閲覧は、作品を生み出してくださった作者の方々や、出版に関わる方々の正当な利益を奪い、新しい素晴らしい作品が生まれ続けるための創作活動そのものを脅かす行為に他なりません。作品への愛情や敬意を示すためにも、必ず正規の配信サービスや電子書籍ストアを通じて、安全に作品を楽しまれることを強くお願いいたします。

作者について

鈴ノ木 ユウ

すずのき ゆう

血液型B

概要

日本の漫画家。男性。中華料理屋の長男だったため、7歳の頃から中華包丁を握りチャーハンを作っていた。1980年「キン肉マン」と出会い、以後、模写やマンガ制作を始める。東海大学芸術学部で美術を学ぶが、卒業後はロックミュージシャンとして活動。2006年、漫画家の友人宅で突然、漫画を描くことを決意。2007年「東京フォークマン/都会の月」で、第52回「ちばてつや賞」に準入選。2010年には「エビチャーハン」で第57回「ちばてつや賞」に入選、翌2011年、同作が「モーニング」に掲載され、漫画家デビューとなった。2012年「モーニング」にて連載を開始した「コウノドリ」は、第40回「講談社漫画賞」一般部門を受賞。また実写ドラマ化されるヒットとなった。

この深い読書体験を あなたにも

ここまで、鈴ノ木ユウ版「竜馬がゆく」の魅力について、様々な角度からお伝えしてきました。本作が特別なのは、単に歴史上の出来事をなぞるだけでなく、司馬遼太郎氏による不朽の名作に現代的な感性で新たな光を当て、時代を超えて私たちの胸を打つ、普遍的な人間のドラマを描き出している点にあると確信しています。

この作品を読むことは、幕末という激動の時代を追体験するだけでなく、登場人物たちの息遣いを間近に感じ、彼らの抱える葛藤や決意に深く心を揺さぶられる体験となるでしょう。困難な状況下で、悩みながらも前へ進もうとする彼らの姿は、現代を生きる私たち自身の悩みや課題と重なり、自らの生き方について深く考えさせられる契機を与えてくれるかもしれません。読み終えた後には、きっと心に確かな熱量と、深い余韻が残るはずです。

私自身、数多くの作品に触れる中で、本作からは特に「変革の時代にあっても、個人の持つ強い意志と行動がいかに未来を切り開く力となるか」というメッセージを強く受け取りました。古い常識や既成概念にとらわれず、広い視野を持って未来を見据えることの大切さも、改めて認識させられたように感じています。

もし、あなたが日々の生活の中で何かを乗り越えようとしているのなら、あるいはただ純粋に、心を揺さぶる深い読書体験を求めているのなら。この鈴ノ木ユウ版「竜馬がゆく」を、ぜひ一度手に取ってみてください。作品の中に広がる、熱く、切なく、そして力強い彼らの生き様を、ご自身の目で確かめていただけたら、これほど嬉しいことはありません。