日常に潜む人間の深層心理や、社会の不条理に目を向けたいと感じることはありませんか。一度読んだら忘れられない強烈な印象を残す作品をお探しなら、釋英勝氏が手掛けた「ハッピーピープル」がその答えかもしれません。この作品は、幸福という言葉の裏に潜む狂気や社会の歪みを、鮮烈な筆致で描き出した短編集として、今なお多くの読者に衝撃を与え続けています。

この記事では、「ハッピーピープル」の基本情報から、各エピソードが織りなす世界観、そして読者の心を揺さぶる主要テーマまで、ネタバレに配慮しつつ丁寧に解説します。さらに、登場人物たちの背景、作品の魅力や深い考察、実際に寄せられた感想や評価、Q&A形式での疑問解消、そしてお得な購読方法に至るまで、あなたが知りたい情報を網羅しました。

この記事を通して、「ハッピーピープル」がなぜ「迷作」と称され、時代を超えて語り継がれるのか、その深淵なる魅力に触れていただければ幸いです。どうぞ最後までお付き合いください。

▼ すぐ読める場所・お得な情報を知りたい方はこちらをクリック ▼

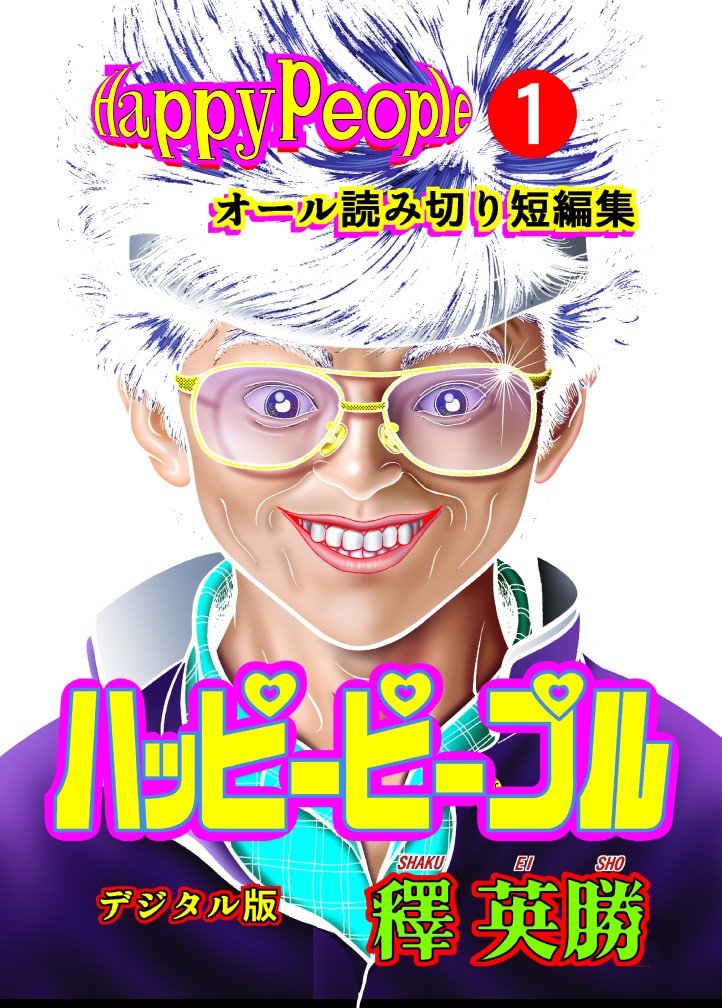

作品名:「ハッピーピープル」

漫画:釋 英勝

ステータス:完結済

巻数:12巻

連載:週刊ヤングジャンプ

- 電子書籍:Kindleで配信中。

- 紙の書籍:廃刊のため中古市場で探す必要あり

「ハッピーピープル」とは?【作品概要とあらすじ】

まずは基本情報をチェック

作者である釋英勝(しゃく えいしょう)氏は、人間の心の奥底に潜む複雑さや、社会が抱える歪みを一貫して追求されてきた作家です。その鮮烈な筆致と読者の心に深く刻まれる強烈な読後感は、代表作「ハッピーピープル」シリーズや「モンキーピープル」にも通底しており、本作がカルト的な人気を博した理由の一つと言えるでしょう。

ジャンルとテーマ解説

「ハッピーピープル」は、一話完結のオムニバス形式で展開される青年向けの作品群です。各話は独立しつつも、人間の極限心理や社会の暗部を描き出すという点で共通しており、ブラックユーモアや痛烈な社会風刺、時には背筋が凍るようなサイコロジカル・スリラーの要素も色濃く含んでいます。

中心となるテーマは、「幸福」という言葉の裏に隠された人間の本質的な脆さや狂気、そして現代社会が内包する矛盾です。一見平和な日常に潜む些細な亀裂から、いかに容易く絶望や悪意が顔を覗かせるのかを、容赦なく描き出しています。

日々の生活にどこか息苦しさを感じている方や、人間の心理の深淵、社会の構造的な問題に関心のある方にとっては、本作が投げかける問いが深く胸に響くのではないでしょうか。

原作と関連作品について

「ハッピーピープル」は、釋英勝(しゃく えいしょう)氏によるコミック作品がオリジナルであり、原作となる小説はございません。この作品は、その独特な世界観とテーマ性から、複数のメディアで展開されています。

テレビアニメとしては、「ハッピーピープル」の一編「勉強はいい環境の元で◎」を原作とした「殺意を生む騒音」という作品があります。日本テレビ系のオムニバス形式のアニメ番組「週刊ストーリーランド」内で、2000年前半に放送されました。

また、1997年には「HAPPY PEOPLE」というタイトルで実写映画が公開されました。こちらはR-15指定作品で、原作から3つのエピソード「いつからか僕は」「意味もなくみんなで笑おうハッピーに!!」「ピアスをはずせ!!」を選び、オムニバス形式のブラック・コメディとして構成されています。監督は鈴木浩介氏が務め、緋田康人さん、高岡早紀さん、尾美としのりさんなどが出演されました。

さらに、実写映画版とは別に、全3話オムニバス形式のサイコドラマとしてVHS化もされています。このVHS作品では、ストーリーテラーとして篠原涼子さんが起用された点が特徴的です。これらのメディア展開は、原作の持つ衝撃的な内容が、異なる表現形式を通じてより多くの方に届けられたことを示しています。

「ハッピーピープル」の世界観 ー ネタバレなしで紐解く物語の断片

「ハッピーピープル」は、各話が独立した読み切り形式で構成されるオムニバス作品です。物語の舞台は、私たちの日常と隣り合わせの世界。しかし、そこには平凡な日々に潜む人間の心の闇や、社会の随所に存在する歪みが、容赦なく描き出されていきます。

ある時はありふれた家庭や職場、またある時は見過ごされがちな社会の片隅で、登場人物たちは些細なきっかけから人生を大きく揺るがす出来事に直面します。幸福を求める行為が皮肉な結果を招いたり、信じていた日常が突如として崩壊したりと、各エピソードは読者に強烈な印象と共に、人間という存在の不可解さや社会の不条理を突きつけます。釋英勝氏の鋭い観察眼によって切り取られるのは、人間の極限状態における心理であり、そこから浮かび上がるのは、時に救いのない、しかし目を逸らせない現実の一断面です。

深淵を覗く「ハッピーピープル」代表的エピソードの展開【⚠️ここからネタバレを含みます】

【ネタバレ注意】深掘りあらすじを見るにはここをタップ

高校教師の復讐劇 (仮題)

無法地帯と化した高校で、生徒たちから日常的に陰湿な嫌がらせを受け続ける一人の教師。彼は「未成年」であることを盾に悪事を繰り返す生徒たちに対し、法や社会の無力さを痛感しながらも、静かに怒りを蓄積させていきます。そしてある時、その抑圧された感情は限界を超え、周到に計画された狂気の復讐劇へと発展。このエピソードは、追い詰められた人間がいかにして一線を超えるのか、そしてその行為の是非を読者に鋭く問いかけます。

先生、僕ですよ

動物実験を「たかがモルモットだ」と嘯き、非情に繰り返す研究医が主人公です。ある日、彼は自分が実験対象としてきたネズミたちが人間大の姿となり、逆に自分を実験台にしようと迫るという悪夢のような状況に陥ります。立場が逆転した世界で、かつて自身が行ってきた行為の報いを受けることになる研究医。生命倫理や人間の傲慢さという重いテーマを、強烈な皮肉とショッキングな展開で描いています。このエピソードは、その衝撃的な内容から、後に作者が翻案元として主張し、法的な問題にまで発展した経緯も持ちます。

意味もなく みんなで笑おう ハッピーに!!

博愛主義を掲げつつも、事なかれ主義が蔓延する高校に赴任してきた教師、川端。彼はクラスの不良生徒たちから日常的な暴力を受けながらも、常に笑顔を絶やさず、決して抵抗しようとしません。しかし、その裏では「秘密手帳」に生徒たちの行動を詳細に記録し、壮絶な復讐計画を練っていました。直接的な加害者だけでなく、それを見て見ぬふりをする傍観者の存在や、集団心理の恐ろしさをも浮き彫りにする一編です。映画版の1エピソードとしても映像化されました。

ピアスをはずせ!! (新ハッピーピープルより)

地元の名士で市長選を控える病院院長の息子、朋夫。彼は仲間と共に凶悪な犯罪に手を染めます。偶然にも、その被害者女性が父親の病院に運び込まれることに。選挙への影響を恐れる父親の保身と、口封じのために被害者を手にかけようとする息子の狂気が交錯します。少年犯罪の凶悪化、親の責任、医療倫理の崩壊といった社会問題を背景に、人間の醜い部分が描かれます。現実の事件を想起させる設定が生々しさを増幅させ、読者に強烈な不快感と問いを投げかけます。

詭弁の美 (新ハッピーピープルより)

死刑制度に反対の立場を取る弁護士が主人公。彼は、いかなる凶悪犯罪者に対しても、その人権を擁護し、死刑制度の非人道性を訴え続けます。しかし、もし彼自身の家族が凶悪犯罪の犠牲者となった場合、それでもなお彼は自身の信念を貫き通すことができるのか。このエピソードは、個人の信念と感情、正義と復讐という普遍的かつ極めて重いテーマに正面から向き合い、読者自身の倫理観を揺さぶります。その普遍的な問いかけは、演劇の原作となるなど、多方面に影響を与えました。

登場人物と作品の深掘り【キャラクター&レビュー】

物語を彩る登場人物たち

「ハッピーピープル」は、各話が独立したエピソードで構成されるオムニバス形式の作品です。そのため、複数のエピソードをまたいで活躍する特定の主人公や主要な登場人物は存在しません。

各話で描かれるのは、ごく平凡な日常を送っているように見える人々です。しかし、彼らはある日突然、社会の不条理や人間の心の内に潜む狂気、あるいは自らが抱える歪んだ願望と向き合うことになります。教師、学生、会社員、家族といった様々な立場の人々が、ふとしたきっかけで極限的な状況に追い込まれたり、日常に潜む悪意に翻弄されたりする姿が描かれます。

読者は、エピソードごとに異なる境遇の人物たちを通して、人間誰しもが持ちうる脆さや危うさ、そして社会の随所に潜む問題点を目の当たりにすることになるでしょう。

私がハマった理由!見どころ&魅力を語らせて!

この作品には、一度触れたら忘れられない強烈な引力があります。数多くの作品を読んできた中でも、「ハッピーピープル」が放つ独特の魅力は際立っています。ここでは、特に心を掴まれた3つのポイントをお伝えします。

人間の深淵を覗く、容赦なきリアリズム

「ハッピーピープル」の最大の魅力は、人間の心の奥底に潜む本質的な部分や、社会の構造的な歪みを、一切の美化なしに描き出すその鋭さです。登場人物たちは、決して特別な存在ではなく、私たちの隣にいるかもしれない平凡な人々。しかし、彼らが日常の些細なきっかけから、いかに容易く道を踏み外したり、内に秘めた狂気を露呈させたりするのか、その過程が冷徹なまでにリアルに描かれています。

読者は、目を背けたくなるような人間の醜さや弱さに直面させられる一方で、それこそが人間という存在の一側面なのだと痛感させられます。「人間が一番怖い」という感想が多く寄せられるのも、この容赦ないリアリズムが読者の心に深く突き刺さるからでしょう。

脳裏に焼き付く、強烈な読後感と「トラウマ」の引力

各エピソードを読み終えた後に訪れる、言葉では言い表し難い強烈な感覚も、「ハッピーピープル」を語る上で欠かせません。多くの場合、それは決して心地よいものではなく、「胸糞悪い」「後味が悪い」と評されるような、重く苦い感情を伴います。しかし、不思議なことに、その不快感こそが本作の強烈な個性となり、一部の読者にとっては「トラウマ」として記憶に残りつつも、再びページをめくりたくなるようなカルト的な引力となっているのです。

この作品が提供するのは、安易な感動や娯楽ではなく、むしろ読者自身の価値観や倫理観を揺さぶり、深く思考させる体験です。その衝撃的な内容は、時として精神的な負担を伴うかもしれませんが、それすらも本作の持つ抗いがたい魅力の一部と言えるかもしれません。

時代を超えて響く、釋英勝氏の先見性と普遍的テーマ

「ハッピーピープル」が発表されたのは1980年代から1990年代にかけてですが、そこで描かれるテーマは現代においても全く色褪せることがありません。むしろ、社会が複雑化し、個々人が抱えるストレスや孤独が顕在化しやすくなった現代において、釋英勝氏が当時提示した問題提起は、より一層のリアリティをもって私たちに迫ってきます。

「著者が描くテーマは一気に追いつき追い越していきました」というレビューにもあるように、かつて先鋭的とされた描写やテーマが、現代社会の病理と共鳴し、新たな視点や深い考察を促す力を持っています。人間の心理の深淵や社会の矛盾といった普遍的な問いかけは、時代を超えて読者の心に響き、本作が単なる過去の作品ではなく、今なお読み継がれるべき理由を物語っています。

「ハッピーピープル」の深層構造 ー 仕掛けられたテーマと読後感の謎を考察

「ハッピーピープル」は、一話完結のオムニバス形式という特性上、長編作品に見られるような複雑なプロット上の伏線と、その劇的な回収といった構造は主ではありません。しかし、作品全体を貫くテーマ性や、繰り返し描かれる人間の行動パターン、そしてタイトルそのものに込められた皮肉など、釋英勝氏ならではの巧妙な「仕掛け」が随所に見られます。このセクションでは、そうした作品の深層に迫り、特有の読後感を生み出す要因を考察します。

繰り返される「人間の本性」 ー 破滅への予兆という名の伏線

本作における「伏線」として最も特徴的なのは、エピソードを超えて反復される人間の普遍的な弱さや愚かさ、そして内に秘めた狂気です。ある物語で描かれた人物の行動や心理的傾向は、別の物語で形を変えて再び現れ、読者に対して「この人物もまた、同様の過ちを犯すのではないか」「いずれ破滅的な結末を迎えるのではないか」という不穏な予感を抱かせます。

例えば、些細な不満が積もり積もって凶行に至る人物、社会の圧力に屈して道を踏み外す人物、善意が裏目に出てしまう人物など、そのパターンは多岐にわたります。これらの反復は、状況次第で誰もが陥りうる人間の心の闇を示唆しており、各エピソードの結末は、そうした「予兆」が「回収」された結果とも解釈できます。作者は、このテーマ的反復を通じて、人間存在の根源的な危うさを描き出しているのではないでしょうか。

皮肉なタイトル「ハッピーピープル」 ー 幸福の裏に潜むもの

作品タイトルである「ハッピーピープル」—幸福な人々—という言葉そのものが、この作品群を読み解く上で最も重要な「伏線」であり、同時に強烈な皮肉として機能しています。各エピソードで描かれるのは、多くの場合、幸福とは程遠い状況や、幸福を追求するあまり歪んでしまった人々の姿、あるいは幸福そのものが崩壊していく様です。

このタイトルは、読者が新たな物語に触れるたびに、「次に登場する『幸福な人々』は、いかにしてその『幸福』が偽りであると暴かれるのか、あるいはどのような形で不幸に見舞われるのか」という、ある種の不吉な期待を抱かせます。この絶え間ないアイロニーこそが、作品全体を覆う不穏な空気感を生み出し、読者に「幸福とは何か」という根源的な問いを突きつける、作者の巧みな仕掛けと言えるでしょう。

読者に委ねられる解釈 ー 物語の真の「回収」

「ハッピーピープル」の多くのエピソードは、明確な教訓や救いが提示されることなく、後味の悪い、あるいは解釈の余地を残した結末を迎えます。これは、作者が読者に対して一方的に答えを与えるのではなく、描かれた出来事や人物の行動を通じて、読者自身に「なぜこうなったのか」「何が問題だったのか」を深く考えさせることを意図しているからだと推察されます。

個々の物語における「伏線」らしき描写や謎めいた行動も、必ずしも明確に「回収」されるわけではありません。むしろ、その解釈は読者の手に委ねられ、読者がそれぞれの経験や価値観に基づいて物語の意味を見出すことで、初めてその人にとっての「回収」がなされるのかもしれません。この開かれた物語構造こそが、本作を単なる読み捨ての作品に終わらせず、読者一人ひとりの心に長く残り、再読や議論を促す要因となっているのではないでしょうか。

このように、「ハッピーピープル」における伏線と回収は、単純なプロットの技巧を超え、作品のテーマ性や読者の内省と深く結びついています。その奥深さに触れることは、私たち自身の人間観や社会観を見つめ直すきっかけにもなるでしょう。

読者の声「ハッピーピープル」体験者たちのリアルな感想

本作「ハッピーピープル」について、実際に手に取った方々からはどのような声が寄せられているのでしょうか。主なご意見をまとめてみました。

「最高!」「人生変わった!」共感の嵐 ポジティブな口コミ

多くの方から、「シンプルに面白い」「独特の世界観が新しい」といった称賛の声が寄せられています。特に、人間の負の側面や社会の不条理を容赦なく描き出す点に、他作品にはない強烈なインパクトと魅力を感じる方が多いようです。「見てはいけないものを見てしまったような衝撃」という表現は、本作ならではの読書体験を的確に表していると言えるでしょう。

また、ストーリーテリングやコマ割りの巧みさ、そして釋英勝氏の画力についても高い評価が見られます。一部では「絵柄が少し怖い」という意見もありますが、その不気味さや凄みが作品の内容と見事に調和し、独特の雰囲気を醸し出していると感じる方も少なくありません。「今読んでも古くない」という意見も多く、時代を超えて読者の心に響くテーマ性や構成力が、長年にわたり支持される理由のようです。

「ちょっと難しい?」「好みが分かれるかも?」気になる意見もチェック

一方で、本作の内容や表現については、いくつかの注意すべき点も指摘されています。まず、人間の暗部を深く掘り下げるテーマ性や、一部に含まれる衝撃的な描写から、「内容が重い」「人を選ぶ作品」と感じる方もいらっしゃるようです。また、絵柄に関しても、その独特さから「怖い」という印象を持つ方も見受けられます。

さらに、電子書籍版などでは、発表当時は許容されていた表現に修正が加えられている場合があり、その点に物足りなさや残念さを感じるという声も一部にありました。全ての方に手放しでおすすめできる作品とは言えないかもしれませんが、これらの点を理解した上で手に取れば、唯一無二の強烈な読書体験が得られる可能性を秘めていると言えるでしょう。

【わたしのガチ評価】漫画好き女子が本音レビュー!

- 人間の心の奥底や社会の矛盾を容赦なくえぐる、強烈で深遠なテーマ性が読者の思考を刺激します。

- 一度見たら忘れられない釋英勝氏の独特な画力と、それによって醸し出される不穏な雰囲気が作品世界へと引き込みます。

- 鋭い社会風刺とブラックユーモアが、重いテーマの中にも独特の切れ味と皮肉な笑いをもたらしています。

- 各エピソードの多くが救いのない結末を迎えるため、読後感が非常に重く、精神的に消耗する可能性があります。

- 一部のエピソードには過激な暴力描写やグロテスクな表現が含まれており、これらが苦手な方には注意が必要です。

特に素晴らしいと感じた点

「ハッピーピープル」を読み解く上で最も心を揺さぶられるのは、やはりその強烈で深遠なテーマ性です。人間の本質的な弱さ、隠された狂気、そして社会が抱える構造的な矛盾といった、普段は目を背けがちな部分に容赦なく光を当てています。「幸福」というタイトルとは裏腹に描かれる不条理な現実は、私たち自身の価値観や日常を省みるきっかけを与えてくれるでしょう。一話完結という形式の中で、これほどまでに多様な角度から人間の深淵に迫る作品は稀有だと感じます。

また、釋英勝氏の独特な画力と、それによって生み出される不穏な雰囲気も本作の大きな魅力です。リアルでありながらもどこか歪みを帯びたキャラクターの表情や、緊張感を高めるコマ割りは、物語の持つ不気味さや衝撃を視覚的に増幅させています。この唯一無二のアートスタイルが、一度読んだら忘れられない強烈な印象を読者に刻み込むのです。

そして、重苦しいテーマを描きながらも、随所に散りばめられた鋭い社会風刺とブラックユーモアの切れ味は特筆すべき点です。人間の愚かさや社会の滑稽さを皮肉たっぷりに描き出すことで、単なる陰惨な作品に留まらない、ある種の知的刺激と独特の読後感をもたらしています。この絶妙なバランス感覚が、本作をカルト的な人気作たらしめている要因の一つではないでしょうか。

留意しておきたい点

一方で、「ハッピーピープル」を読む際には、いくつかの点に留意しておく必要があるでしょう。まず、各エピソードの多くが救いのない結末や後味の悪い展開を迎えるため、読後は精神的に重く感じる方が少なくないと思われます。カタルシスを得るというよりも、むしろ自身の感情や価値観を揺さぶられ、深く考えさせられるタイプの作品です。そのため、読書に爽快感や安心感を求める方にとっては、精神的な消耗が大きいかもしれません。

また、一部のエピソードには、過激な暴力描写やグロテスクな表現が含まれています。これらは物語のテーマ性を際立たせるために効果的に用いられている側面もありますが、こうした描写が苦手な方にとっては刺激が強すぎると感じる可能性があります。作品の持つ先鋭的な内容を理解した上で、ご自身の感受性と照らし合わせて手に取ることをお勧めします。

総合的な評価:★★★★☆ 4.0/5点

人間の暗部や社会の歪みといった重いテーマを扱い、読者に強烈な印象を残す「ハッピーピープル」。その衝撃的な内容や一部の過激な描写は確かに好みが分かれるところであり、精神的なタフさを求められる側面もあります。しかし、それを補って余りあるほどの深いテーマ性、作者の鋭い洞察力、そして独特な表現力は、他の作品では決して味わえない強烈な読書体験を提供してくれます。日常に潜む危うさや人間の本質について深く考えさせられたい、知的な刺激を求める読者の方には、心から推薦したい一作です。ただし、読後感の重さを考慮し、心構えを持って手に取られることをお勧めします。

Q&A・用語解説【疑問解決】

「ハッピーピープル」を深く味わうためのキーワード

本作を読み解く上で鍵となる、特徴的な言葉や概念について解説します。

釋英勝(しゃく えいしょう)

本作「ハッピーピープル」の作者です。人間の心理の深層や社会の矛盾といったテーマを一貫して追求し、読者に強烈な印象を残す独特の作風で知られています。その観察眼の鋭さが、作品世界のリアリティと深みを生み出しています。

オムニバス形式

物語が各話、あるいは数話で完結し、それぞれ独立したエピソードが集まって一つの作品群を形成する構成方法です。「ハッピーピープル」はこの形式を巧みに用い、多岐にわたる状況設定やテーマに挑戦しています。

幸福の逆説(こうふくのぎゃくせつ)

作品タイトル「ハッピーピープル」(幸福な人々)とは裏腹に、物語内で描かれるのはしばしば不幸や狂気、絶望であるという、本作の根底に流れる皮肉な構造を指します。この逆説的なテーマ設定が、読者に「真の幸福とは何か」を問いかけます。

トラウマ的読後感(トラウマてきどくごかん)

本作の多くのエピソードが、読者の心に深く刻まれる強烈な精神的衝撃や、重く苦い感情を残すことを指します。この忘れがたい感覚が、一部で「トラウマ作品」と評される所以であり、作品の持つ力の一端を示しています。

社会風刺(しゃかいふうし)

社会の矛盾や欠陥、人間の愚かさなどを、皮肉やユーモアを交えて間接的に批判する表現手法です。「ハッピーピープル」では、ブラックユーモアと共にこの社会風刺が効果的に用いられ、物語に知的な刺激と批評性をもたらしています。

気になる疑問を解決!Q&Aコーナー

「ハッピーピープル」をお得に読むには?

無料・試し読み

Kindle Unlimitedで試し読みできます。

試し読みの利点:

- 作品の世界観や魅力を事前に体験できます

- 作者の独特な表現や画力を直接感じ取れます

- 本編購入の判断材料として活用できます

お得に購入

Kindle Unlimitedでお得に購入できます。

読み放題:数多くのタイトルへの無制限アクセスをお楽しみください。

お好きな端末で:Kindleアプリで、いつでも、どのデバイスでも、読書をお楽しみいただけます。

【注意喚起】漫画を読む際の違法サイト利用について

時折、「ハッピーピープル raw」といった検索を通じて、非公式なウェブサイトで漫画を閲覧しようとされる方がいらっしゃるようですが、これは非常に危険な行為ですので、絶対におやめください。

いわゆる海賊版サイトや、漫画のrawファイル(未加工データ)を違法にアップロード・ダウンロードする行為は、著作権法に違反します。利用者自身が法的な責任を問われる可能性があるだけでなく、これらのサイトにはウイルスやマルウェアが仕込まれている危険性が極めて高いのが実情です。安易にアクセスすることで、個人情報が盗まれたり、お使いのデバイスが故障したりする深刻な被害に繋がる恐れがあります。

そして何より、このような違法な閲覧は、作品を生み出してくださった作者の方々や、出版に関わる方々の正当な利益を奪い、新しい素晴らしい作品が生まれ続けるための創作活動そのものを脅かす行為に他なりません。作品への愛情や敬意を示すためにも、必ず正規の配信サービスや電子書籍ストアを通じて、安全に作品を楽しまれることを強くお願いいたします。

作者について

釋 英勝

しゃく えいしょう

日本の漫画家。代表作「ハッピーピープル」は、1997年9月に実写映画化されている。

この深い読書体験を あなたにも

ここまで「ハッピーピープル」の様々な側面についてご紹介してきましたが、この作品がなぜこれほどまでに強烈な印象を残し、時に「迷作」とまで称されながらも語り継がれるのか、その核心に少しでも触れていただけたでしょうか。本作は、単に刺激的な描写や奇抜な展開を楽しむための作品ではありません。むしろ、人間の心の最も暗い部分や、社会がひた隠しにする不条理といった、普段は目を背けがちな現実に容赦なく私たちを向き合わせます。

その読書体験は、決して平坦で心地よいものではないかもしれません。むしろ、深い困惑や戦慄、時にはやるせない怒りや悲しみといった、複雑で重い感情を伴うことでしょう。しかし、その強烈な感情の揺さぶりこそが、「ハッピーピープル」を読むことの真髄であり、日常の安穏とした感覚の中では得られない、自己の内面や世界に対する新たな問いを生み出すきっかけとなるのです。読後には、ずっしりとした余韻と共に、これまで当たり前だと思っていた価値観が静かに揺らいでいることに気づかされるかもしれません。

私自身、数多くの作品に触れる中で、「ハッピーピープル」ほど人間の本質的な部分—その脆さ、危うさ、そして時折見せる僅かな光—を、ここまでストレートに、かつ深く突きつけてくる作品には滅多に出会えません。それは時に痛みを伴う読書ではありますが、目を逸らさずに受け止めることで、かえって私たちが生きるこの現実社会の複雑さを再認識し、より深く思考するための力を与えてくれるように感じています。

もしあなたが、日常では味わえないような強烈な体験や、自身の価値観を揺さぶるような深い問いを求めているのであれば、ぜひ一度、ご自身の目で「ハッピーピープル」の世界に触れてみてください。そこに広がるのは、決して万人受けする「幸福」な光景ではないかもしれませんが、あなたの心に忘れがたい何かを刻み込む、濃密な読書の時間が待っているはずです。