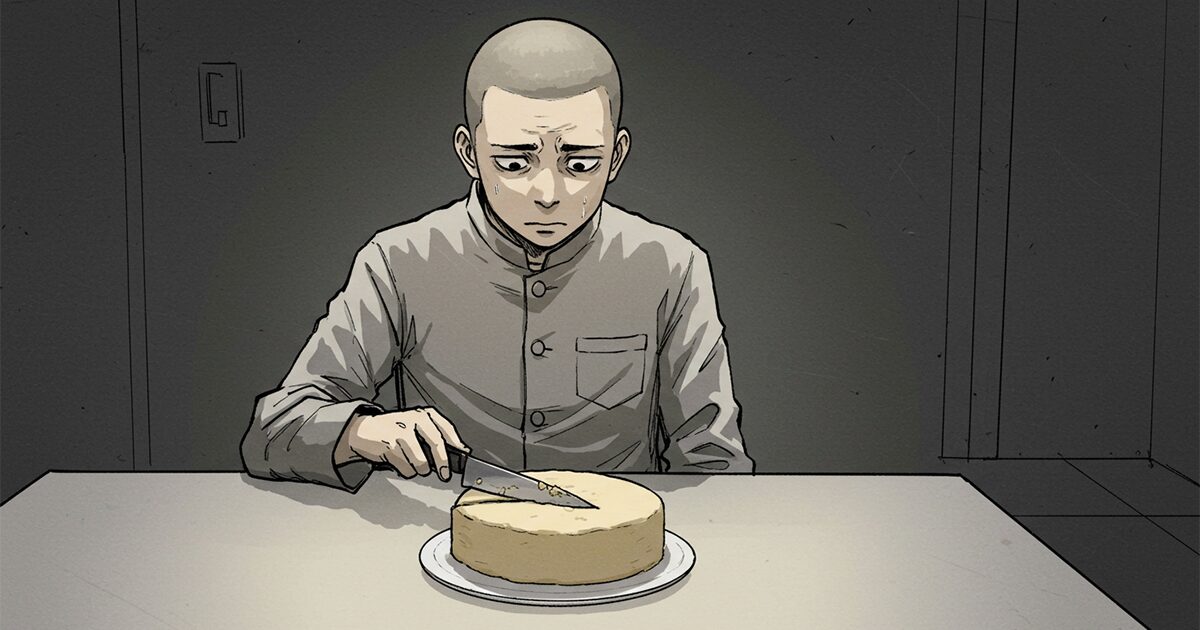

「なぜ、丸いケーキを三等分にできない少年がいるのか?」

この衝撃的な問いから始まる「ケーキの切れない非行少年たち」は、非行の裏に隠された、これまで光が当たらなかった現実に迫る作品です。少年たちの行動を単に「悪いこと」と断じるのではなく、その根源にある認知の特性や社会構造の問題を、静かに、しかし鋭く描き出します。

この記事では、元書籍バイヤーの視点から「ケーキの切れない非行少年たち」を多角的に分析。ネタバレに配慮したあらすじや登場人物紹介はもちろん、作品が投げかける問いの深い考察、読者から寄せられる多様な感想、そして最新刊やドラマ化の情報まで、気になる点を網羅して解説します。

「ただ重いだけの内容なのでは?」と感じる方もいるかもしれません。しかし、読み終えた後には、きっと社会や他者を見る目が少し変わるはずです。ぜひ、その核心に触れてみてください。

▼ すぐ読める場所・お得な情報を知りたい方はこちらをクリック ▼

作品名:「ケーキの切れない非行少年たち」

原作:宮口幸治

漫画:鈴木マサカズ

ステータス:連載中

巻数:10巻

連載:くらげバンチ

以下の方法で読むことができます。

- 電子書籍:Kindle、eBookJapan、ブックライブなどで配信中。

多くの電子書籍ストアでは、無料で試し読みできます。 - 紙の書籍:全国の書店で発売中。オンライン書店でも購入可能です。

「ケーキの切れない非行少年たち」とは?【作品概要とあらすじ】

まずは基本情報をチェック

本作は、児童精神科医である宮口幸治先生のベストセラーノンフィクションが原作です。作画を担当するのは、同じく社会問題を扱うドキュメンタリーのコミカライズに定評のある鈴木マサカズ先生。専門家の実体験に基づく重いテーマを、確かな筆致で描き出しています。

その社会的な意義と表現は高く評価され、第6回「さいとう・たかを賞」を受賞。

ジャンルとテーマ解説

ジャンルとしては、社会問題を鋭く切り取る「社会派ドキュメンタリー」に分類されます。しかし同時に、支援の網目からこぼれ落ちてしまう少年少女一人ひとりの人生に光を当てる、重厚な「ヒューマンドラマ」でもあります。

中心となるテーマは、罪を犯した少年たちの、見過ごされてきた「生きづらさ」の正体です。知的障害とは診断されないものの、認知機能に弱さを抱える「境界知能」の人々が、なぜ社会に馴染めず非行へと至ってしまうのか。その根本的な原因と、社会システムが抱える課題を深く掘り下げています。

人間の心理や、現代社会が抱える構造的な問題に関心のある方にとっては、特に多くの示唆を得られるのではないでしょうか。

原作・関連書籍と映像化情報

この作品は、ノンフィクション書籍を元にしたコミカライズであり、テレビドラマ化もされています。それぞれの特徴と、漫画版との関係性を知ることで、より深く作品世界を理解できるでしょう。

社会に衝撃を与えた原作ノンフィクション

全ての原点は、児童精神科医である宮口幸治先生が2019年に上梓した新書「ケーキの切れない非行少年たち」です。

医療少年院での勤務経験に基づき、多くの非行少年が認知機能に問題を抱え、それが原因で社会に馴染めず罪を犯してしまう現実を「境界知能」という概念と共に提示。これまで見過ごされてきた課題に光を当て、累計120万部を超えるベストセラーとなって社会に大きな議論を巻き起こしました。

原作と漫画版の決定的な違い

原作が専門家による課題提起の「解説書」であるのに対し、漫画版は内容を再構成した「物語」であることが最大の違いです。

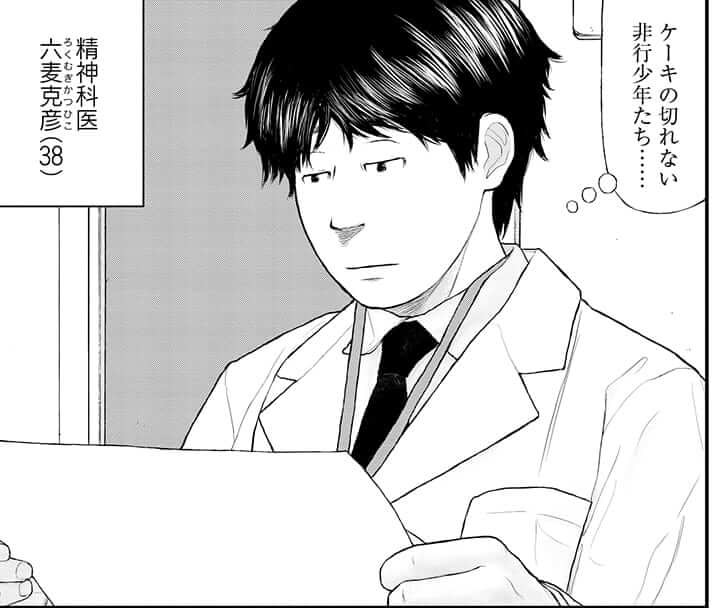

漫画版では、原作者の宮口先生をモデルとした精神科医「六麦克彦(ろくむぎ かつひこ)」という主人公が創作されました。読者は彼の視点を通して、少年少女たちの個別のケースに触れていきます。

これにより、原作の提起する問題を、より具体的で共感しやすいエピソードとして体験できるようになっています。解説から物語へ。この形式の転換が、作品をさらに多くの読者へ届ける力となりました。

ドキュメンタリードラマ化と続編の広がり

本作のテーマ性と影響力はメディアの垣根を越え、2023年6月にはNHKでドキュメンタリードラマが放送されました。このドラマは、漫画版の第5巻で描かれる少女「小平恵」のエピソードを中心に、ドキュメンタリー要素を交えて構成されています。

また、原作者の宮口先生は「どうしても頑張れない人たち」といった続編や関連書籍を精力的に発表し続けています。このテーマが、今なお社会で探求されるべき重要な課題であることを示していると言えるでしょう。

物語への入り口「ケーキの切れない非行少年たち」の概要

医療少年院に精神科医として勤務する六麦克彦(ろくむぎ かつひこ)。彼が日々向き合うのは、窃盗や傷害など、様々な罪を犯した非行少年たちです。

一見すると反抗的、あるいは無気力に見える彼ら。しかし六麦は、面談を重ねるうちに彼らの多くに共通する、ある不可解な特徴に気づきます。それは、丸いケーキを三等分に切り分けるような、ごく簡単な作業ができないことでした。

この事実は、彼らの問題が単なる道徳心の欠如や生育環境だけにあるのではなく、物事を正しく認識し、処理する「認知機能」そのものに困難さを抱えていることを示唆していました。なぜ彼らはそうなってしまったのか。社会が見過ごしてきた「生きづらさ」の正体を解き明かすため、六麦医師の静かな奮闘が始まります。

物語の深層へ【⚠️ここからネタバレを含みます】

【ネタバレ注意】深掘りあらすじを見るにはここをタップ

第1部:『反省以前』の問題と最初のケース

物語は、主人公の精神科医・六麦克彦が、医療少年院に収容される少年たちの多くが認知機能に問題を抱えているという現実に直面するところから始まります。その象徴的なケースとして登場するのが、軽度の知的障害を持つ田町雪人です。彼は院内で模範的な態度を示し、更生を誓って退院しますが、社会にうまく適応できません。その結果、悪意ある知人に利用されて詐欺に加担し、やがて金銭トラブルから殺人を犯してしまいます。彼の悲劇的な軌跡は、本人の更生意欲だけでは乗り越えられない、根深い問題が存在することを読者に突きつけます。

第2部:女子少年院と多様なケースの提示

六麦医師の視点は、女子少年院にも及びます。ここでは、15歳で妊娠し院内で出産する門倉恭子が登場。彼女の抱える情緒不安定さの背景には、やはり認知の問題と、自身が虐待されて育ったという過去がありました。退院後、彼女は愛情を持って子育てをしようとしますが、かつての自分と同じように我が子を虐待してしまい、トラウマの連鎖を断ち切ることの困難さが描かれます。他にも、幼児への性加害で入所した自閉スペクトラム症の少年・出水亮一や、放火事件を起こした少年など、多様なケースが次々と提示され、問題の多面性が浮き彫りになります。

第3部:境界知能と具体的な支援の模索

物語は、少年院に入る前の段階からの支援の重要性へと焦点を移していきます。六麦医師が院外で診ていた境界知能の少女・小平恵は、学校に馴染めず、友人関係も築けず、やがてトイレで赤ちゃんを産み遺棄するという事件を起こします。彼女のケースは、明確な診断名がつかないがゆえに支援からこぼれ落ちてしまう子供たちの現実を映し出します。また、施設育ちで孤独を抱える栗本陸との関わりを通して、六麦医師は「コグトレ」と呼ばれる認知機能トレーニングを導入するなど、より具体的な支援の方法を模索し始めます。

第4部:再非行と依存という更なる闇

一度退院した少年が再び罪を犯し、少年院に戻ってくる「再非行」の問題も深刻に描かれます。知的障害を持つ羽野晃は、社会の無理解の中で再び罪を犯し、六麦医師の前に現れます。さらに、恋人の影響で覚醒剤に手を染め、依存症に陥った大西瑠花のケースも登場。彼女の転落は、本人の認知の問題だけでなく、家庭環境や人間関係が複雑に絡み合った、より抜け出しがたい闇の存在を示唆します。彼女の更生への苦闘は、この物語が今なお向き合い続ける重い課題として描かれていきます。

登場人物と作品の深掘り【キャラクター&レビュー】

登場人物

六麦 克彦 (ろくむぎ かつひこ)

医療少年院に勤務する精神科医で、物語の視点人物。非行少年たちが抱える認知機能の問題にいち早く気づき、彼らの「生きづらさ」の根本原因を探ります。冷静かつ真摯な姿勢で、一人ひとりの少年少女と向き合います。

田町 雪人 (たまち ゆきと)

物語の序盤に登場する、軽度の知的障害を持つ青年。更生への意欲は高いものの、社会の無理解や自身の特性により、不本意ながら再び罪の道へと引きずられます。作品の根幹テーマを象徴する存在です。

門倉 恭子 (かどくら きょうこ)

女子少年院に入所した、若くして妊娠・出産する少女。不安定な情緒の背景には、虐待されて育った過去と認知の問題があります。母から子へと受け継がれる負の連鎖という、重い課題を体現します。

出水 亮一 (いずみ りょういち)

幼児への性加害で入所した、自閉スペクトラム症の少年。自分の行動がなぜ問題なのかを理解することが難しく、悪意ではなく特性ゆえに行動してしまいます。更生の概念そのものを問い直させるケースです。

小平 恵 (こひら めぐみ)

境界知能と診断された少女。学校や友人関係に馴染めず孤立を深め、やがて大きな事件を起こします。支援の網の目からこぼれ落ちてしまう子供たちの現実を象徴し、ドラマ版ではその物語が中心に描かれました。

栗本 陸 (くりもと りく)

児童養護施設で育ち、頼れる家族がいない少年。その孤独感から非行に走ります。六麦医師が認知機能訓練(コグトレ)を試みるなど、具体的な支援方法が模索されるきっかけとなる人物です。

羽野 晃 (はの あきら)

一度退院した後、再び罪を犯して少年院に戻ってきた青年。「再非行」という、更生の道のりの厳しさを突きつけます。一度の支援だけでは解決しない、社会復cur帰後の継続的なサポートの必要性を示します。

大西 瑠花 (おおにし るか)

恋人の影響で覚醒剤に手を染め、薬物依存症に陥った少女。家庭での居場所のなさが、他者への依存と転落につながります。認知の問題に加え、人間関係や環境が複雑に絡み合う現代的な課題を背負っています。

私がハマった理由!見どころ&魅力を語らせて!

「常識」が揺らぐ、鋭すぎる視点と問題提起

「なぜ少年は罪を犯すのか?」この問いに対し、多くの人は本人の性格や家庭環境に原因を求めがちです。しかし本作は、その「常識」を根底から覆す視点を提示します。「ケーキが三等分にできない」という象徴的な事象は、単なる不器用さではありません。それは、彼らが抱える認知機能、つまり物事を正しく見て、聞いて、想像する力の困難さの現れなのです。

これまで結びつけて考えられることのなかった「非行」と「認知機能」を結びつけた、この斬新な切り口こそ、本作最大の魅力です。ページをめくるたびに、自分の無知を突きつけられるような知的興奮と、社会問題の根深さに対する戦慄を同時に味わうことになります。

断罪では終わらない、少年たちの「生きづらさ」への深い眼差し

本作に登場する少年少女たちは、決して一面的な「悪人」としては描かれません。なぜ彼らが罪を犯すに至ったのか、その背景にある壮絶な生育歴や、誰にも理解されない孤独、そして本人ですら上手く説明できない「生きづらさ」が、主人公である六麦医師の視点を通して丁寧に、静かに描き出されます。

読者はいつしか、彼らを安易に断罪することができなくなっている自分に気づくはずです。それは同情とは少し違う、彼らの行動の裏にある構造を理解してしまったがゆえの沈黙に近い感覚かもしれません。この、登場人物に対する深い眼差しが、作品に重厚な人間ドラマとしての奥行きを与えています。

読後に世界の見え方が変わる、社会への問いかけ

この作品は、読後、あなたの日常の風景を変えてしまう力を持っています。ニュースで流れる事件の報に、これまでとは違う想像を巡らせるようになるかもしれません。あるいは、身の回りにいる「少し不器用な人」に対して、その背景にあるかもしれない困難に思いを馳せるようになるかもしれません。

本作は「面白かった」という感想だけでは終わらない、教育、福祉、司法といった社会システム全体への鋭い問いかけです。「本当に困っている人に、支援は届いているのか?」という静かな、しかし重い問いが、読者一人ひとりの胸に深く刻まれることになるでしょう。

【考察】「ケーキの切れない非行少年たち」に仕掛けられた構造的テーマと未解決の問い

この作品に散りばめられた「伏線」は、一般的なミステリー作品のように、特定の犯人やトリックを指し示すものではありません。むしろ、社会の構造的な問題を浮き彫りにし、テーマを反復しながら深化させるための、巧みな仕掛けとして機能しています。ここでは、その構造的な伏線と、物語に残された問いについて考察します。

伏線① 繰り返される「ケーキが切れない」という問い

「ケーキが切れない」という象徴的な行為は、この物語における最大の伏線と言えるでしょう。これは単発の出来事ではなく、物語を通して繰り返し提示されるモチーフです。最初に田町雪人のケースで衝撃的に示されたこの課題は、他の少年少女たちにも、形を変えて通底する問題として現れます。

簡単な図形を写せない、短い文章を復唱できない、相手の表情から感情を読み取れない。これら全てが「ケーキが切れない」ことのバリエーションです。この反復によって、読者は個別の事件の裏に、共通する根深い「認知機能の困難さ」というテーマが存在することに気づかされます。一つ一つのケースが、この中心的な謎を補強し、深化させる伏線となっているのです。

伏線② 田町雪人の結末が示す「更生の壁」

物語の序盤で描かれる田町雪人の悲劇的な結末は、この作品全体のトーンを決定づける、極めて重要な「伏線」です。少年院で更生を誓った彼が、社会の無理解と支援の欠如によって、いとも簡単に転落し、より重い罪を犯してしまう。この展開は、後に続く少年少女たちの道のりが決して平坦ではないことを、痛烈に予兆させます。

彼の物語は、「本人の更生意欲さえあれば何とかなる」という安易な希望を打ち砕きます。そして、「社会の側が変わらなければ、同じ悲劇は繰り返される」という、この作品が繰り返し問いかける構造的な問題提起そのものなのです。彼の結末は、後に登場する全ての少年たちの更生の物語に、重く影を落としています。

未回収の問い ー 大西瑠花の未来と物語の着地点

現在進行形で描かれている、薬物依存に苦しむ大西瑠花のケースは、物語に残された最大の「未解決の問い」ではないでしょうか。彼女の抱える問題は、認知機能の課題に加え、恋愛感情や家庭環境が複雑に絡み合い、これまで以上に根深いものとして描かれています。

彼女が最終的に依存を断ち切り、本当の意味で社会復帰を遂げることができるのか。その結末は、この作品が最終的にどのようなメッセージを提示するのかを占う、重要な試金石になると考えられます。六麦医師の奮闘が、彼女という難易度の高いケースに対してどのような答えを導き出すのか。そこに、この物語全体の着地点が示されるのかもしれません。

読者はどう受け止めたか?寄せられた感想と評判

社会に大きな問いを投げかける本作。実際に手に取った方々は、どのように感じたのでしょうか。寄せられた主なご意見を、公平な視点でまとめてご紹介します。

「最高!」「人生変わった!」共感の嵐 ポジティブな口コミ

最も多く見られるのは、「衝撃を受けた」「非行少年に対する見方が変わった」という声です。「非行」と「認知機能の困難さ」を結びつけた斬新な視点に、多くの読者が知的な刺激を受け、これまで考えたこともなかった社会の側面に気づかされています。

また、単なる娯楽としてではなく、社会が抱える課題を学ぶ「きっかけ」として評価する意見も目立ちます。「支援の必要性を痛感した」「教育や福祉のあり方を考えさせられた」など、読者一人ひとりが自分たちの社会の問題として捉え、深く思索するきっかけとなっているようです。

テーマは非常に重いものの、ノンフィクションを原作としたリアリティこそが作品の価値だと感じている方も少なくありません。その重苦しい展開の中で、登場人物が少しでも救われる場面には「ほっとした」という感想も寄せられ、読者が物語の中に希望を探しながら読み進めている様子がうかがえます。

「ちょっと難しい?」「好みが分かれるかも?」気になる意見もチェック

本作が扱うテーマは非常に繊細で重いため、人によっては「読むのがしんどい」と感じる可能性がある、という点は留意すべきかもしれません。また、障害を持つ当事者やその近親者からは、「『障害があるから非行に走る』と単純に結びつけられることには抵抗がある」といった、より慎重な視点を求める声も上がっています。

さらに、「加害少年たちの視点だけでなく、被害者の気持ちをもっと描いてほしい」「加害者側に感情移入するのは難しい」という意見も見られます。これは、物語が少年たちの内面に深く寄り添う構成であるからこその、自然な反応と言えるでしょう。これらの多様な意見は、本作がそれだけ多くの人々を巻き込み、真剣な議論を喚起する力を持っていることの証左でもあります。

【わたしのガチ評価】漫画好き女子が本音レビュー!

特に素晴らしいと感じた点

何よりもまず、本作が提示する「視点」そのものが画期的です。「なぜ少年は罪を犯すのか」という問いに、精神論や環境論だけでなく「認知機能の困難さ」という医学的・社会的な視点から光を当てた功績は計り知れません。これまで見過ごされてきた社会の断面を、エンターテイメントの枠組みの中で見事に描き出したその手腕は、純粋な知的好奇心を強く満たしてくれます。

また、ノンフィクションを原作としているからこその、胸に迫るリアリティは特筆すべき点です。描かれる少年少女たちの苦しみや葛藤は、決して絵空事ではありません。だからこそ、読者は安易な同情や感情移入を許されず、ただ事実として彼らの「生きづらさ」と向き合うことになります。この厳しいまでの誠実さが、本作を単なる読み物ではない、深い人間理解へと誘う体験に昇華させていると感じます。

そして、読後に「自分たちの社会に何が足りないのか」を考えずにはいられなくなる、その強い問題提起力。この作品は、社会の一員として、また隣人として、私たちに何ができるのかを静かに、しかし鋭く問いかけてきます。読書という行為が、社会への関心へと直結する。その稀有な体験こそ、本作が持つ最大の価値でしょう。

留意しておきたい点

一方で、本作のテーマは非常に重く、描かれる現実は時に救いがありません。読後、爽快感やカタルシスを得たいと考えている方には、正直なところ全くお勧めできません。人によっては、描かれる事実に精神的な負担を感じる可能性も否定できないため、読む際には心構えが必要かもしれません。

また、これは作品の欠点というより、扱うテーマの繊細さゆえの注意点ですが、「認知機能の困難さ=非行」という短絡的な誤解を生んでしまうリスクもはらんでいます。もちろん作中では、そうではないことが丁寧に描かれていますが、この作品と向き合う際には、読者側にも慎重な理解とリテラシーが求められると言えるでしょう。

総合的な評価:★★★★☆ 4.5/5点

いくつかの留意点はありますが、それを補って余りある社会的意義と、知的な深みを持つ傑作であることは間違いありません。エンターテイメントとして気軽に消費する作品ではなく、社会を知り、他者を理解するための一つの「テキスト」として、計り知れない価値を持っています。

なぜ、という問いに真摯に向き合いたい方、そして社会が抱える「見えない問題」に関心のある方には、ぜひ一度、手に取っていただきたい一作です。

Q&A・用語解説【疑問解決】

作品を深く知るためのキーワード解説

境界知能

知的障害(一般的にIQ70未満)とは診断されないものの、平均よりも低い認知能力(IQ70~84程度)を持つ状態を指す言葉です。日常生活や学習面で困難を抱えやすく、適切な支援がなければ社会から孤立してしまうことがあります。

IQ(知能指数)

記憶、思考、判断、計算といった知的な能力を、同年齢の集団の平均を100として数値化したものです。知的障害の一つの診断基準として用いられることがありますが、人間の能力の全てを表すものではありません。

認知機能

見たり、聞いたり、想像したりといった、外部からの情報を処理し、理解・判断・行動に移すための一連の知的な力のことです。この機能の弱さが、本作の少年たちが抱える困難の根源として描かれています。

医療少年院

非行を犯した少年のうち、心身に著しい障害がある者を収容する、法務省所管の施設です。一般的な少年院の矯正教育に加え、専門的な治療やケアが行われる点が特徴です。本作の主要な舞台となります。

反省以前の問題

認知機能の弱さにより、そもそも自分の犯した罪の重大さや、被害者の気持ちを正しく理解できない状態を指す、本作の重要な概念です。この状態の少年に、ただ反省を促すだけでは更生が難しいことを示唆します。

負の連鎖

本人の特性や困難な家庭環境が、学校での不適応やいじめを引き起こし、やがて孤立して非行へ至る。そして少年院を出た後も社会に馴染めず再非行に…という、抜け出しがたい悪循環のことです。

コグトレ

「コグニティブ・トレーニング」の略で、認知機能を高めるためのトレーニング法です。本作の中では、六麦医師が少年たちの支援のために導入を試みるなど、具体的な解決策の一つとして登場します。

発達性協調運動症(DCD)

日常生活に支障が出るほど、身体の動かし方が極端に不器用な状態を示す発達障害の一つです。作中では、バイク事故を起こした少年の背景にある特性として描かれています。

さいとう・たかを賞

社会的なテーマを扱い、多くの読者に影響を与えた優れた漫画作品とその作者に贈られる、権威ある賞です。本作は2022年に第6回さいとう・たかを賞を受賞し、その社会的な価値が高く評価されました。

気になる疑問を解決!Q&Aコーナー

「ケーキの切れない非行少年たち」をお得に読むには?

無料・試し読み

eBookJapanで試し読みできます。

試し読みの利点:

- 作品の世界観や魅力を事前に体験できます

- 作者の独特な表現や画力を直接感じ取れます

- 本編購入の判断材料として活用できます

お得に購入

eBookJapanでお得に購入できます。

キャンペーン、割引セールをチェック

eBookJapanデビューなら今!初回70%OFFクーポン×6回分進呈中!

(1回最大500円割引、計最大3000円お得!)

例えば715円分の漫画まとめ買いが実質約215円に!賢く使ってスタートダッシュ。

毎週金曜日はPayPay支払いでさらにお得な「コミックフライデー」も!

\ 初回ログインで70%OFF!/

全巻セットを購入の場合は、漫画全巻ドットコムもおすすめ

電子書籍版と紙の書籍版の両方を取り扱い。好みの形式を選んで全巻セットを入手できます。

ポイント還元制度があり、お得に購入可能。

【注意喚起】漫画を読む際の違法サイト利用について

時折、「ケーキの切れない非行少年たち raw」といった検索を通じて、非公式なウェブサイトで漫画を閲覧しようとされる方がいらっしゃるようですが、これは非常に危険な行為ですので、絶対におやめください。

いわゆる海賊版サイトや、漫画のrawファイル(未加工データ)を違法にアップロード・ダウンロードする行為は、著作権法に違反します。利用者自身が法的な責任を問われる可能性があるだけでなく、これらのサイトにはウイルスやマルウェアが仕込まれている危険性が極めて高いのが実情です。安易にアクセスすることで、個人情報が盗まれたり、お使いのデバイスが故障したりする深刻な被害に繋がる恐れがあります。

そして何より、このような違法な閲覧は、作品を生み出してくださった作者の方々や、出版に関わる方々の正当な利益を奪い、新しい素晴らしい作品が生まれ続けるための創作活動そのものを脅かす行為に他なりません。作品への愛情や敬意を示すためにも、必ず正規の配信サービスや電子書籍ストアを通じて、安全に作品を楽しまれることを強くお願いいたします。

作者について

鈴木マサカズ

公式:SUZUKI MASAKAZU Official Website

漫画家

株式会社BLUEDOG代表

愛知県出身

京都精華大学芸術学部テキスタイルコース卒

映画好き

本好き

音楽好き

ゲーム好き

Apple好き

ガジェット好き

食べたり飲んだり好き

ドライブ好き

散歩好き

ウォーキング好き

ランニング好き

好きな言葉は「粛々」と「紙一重」

「ケーキの切れない非行少年たち」で第6回さいとう・たかを賞 受賞

他作品:マトリズム、銀座からまる百貨店お客様相談室、最果てのサイクロプス

この深い読書体験を あなたにも

「ケーキの切れない非行少年たち」は、単に「面白い」という言葉で片付けられる作品ではありません。それは、私たちが生きるこの社会の、これまで見過ごされてきた断面を静かに、しかし鋭く照らし出す「鏡」のような存在です。

この作品がもたらすのは、涙を流すような感動や、胸のすくようなカタルシスとは異なります。むしろ、答えのない問いを突きつけられ、深く考え込み、自身の無知を知るという、静かで重い読書体験かもしれません。しかし、その先にこそ、他者への想像力や、社会を見る解像度を一段階上げる、本質的な豊かさがあるのだと信じています。

私自身、これまで多くの作品に触れてきましたが、これほどまでに自分の「分かったつもり」を揺さぶられた作品は数えるほどしかありません。彼らをただ「可哀想」だと同情するのでも、「罪人」だと断罪するのでもない。その背景にある構造的な問題を理解し、想像力を働かせることの重要性を、改めて痛感させられました。

もしあなたが、手軽な娯楽ではなく、深く思考する時間を与えてくれる一作を求めているのなら。ぜひ、この静かな、しかしあまりにも重い問いかけをご自身の目で受け止めてみてください。あなたの世界の見え方を、少し変える力を持った作品がここにあります。