カズレーザーさんが番組で紹介し、大きな反響を呼んだ「ケーキの切れない非行少年たち」。この物語は、単なる事件の記録ではありません。私たちが無意識に「当たり前」として切り捨ててきた、認識のズレが招く生きづらさの正体を克明に映し出しています。

この記事では、作品を深く読み解くために必要な情報を網羅しました。知能が高いにもかかわらず凶行に及んだ杉上剛志の不可解な過去、そして「自分もそうではないか」と不安を抱く読者も多い境界知能の実態。さらに、作中で提案されるコグトレの真の効果や、ドラマ化もされた小平恵のエピソードに見る社会の構造的問題までを整理しています。

「反省」を求める前に、まず私たちが知るべきことは何なのか。作品が投げかける切実な問いの答えを、この記事で見つけていただければ幸いです。

先に結論!「ケーキの切れない非行少年たち」をお得に賢く読むならブックライブです。

- 特典: 新規会員登録で【上限なし】70%OFFクーポンがもらえる

- 手順: 下のボタンから作品ページへ進み、新規会員登録するだけで70%OFFクーポンが自動で付与されます!

【まず無料で試したい方】

【お得に購入したい方】

「ケーキの切れない非行少年たち」とは?作品と登場人物の紹介

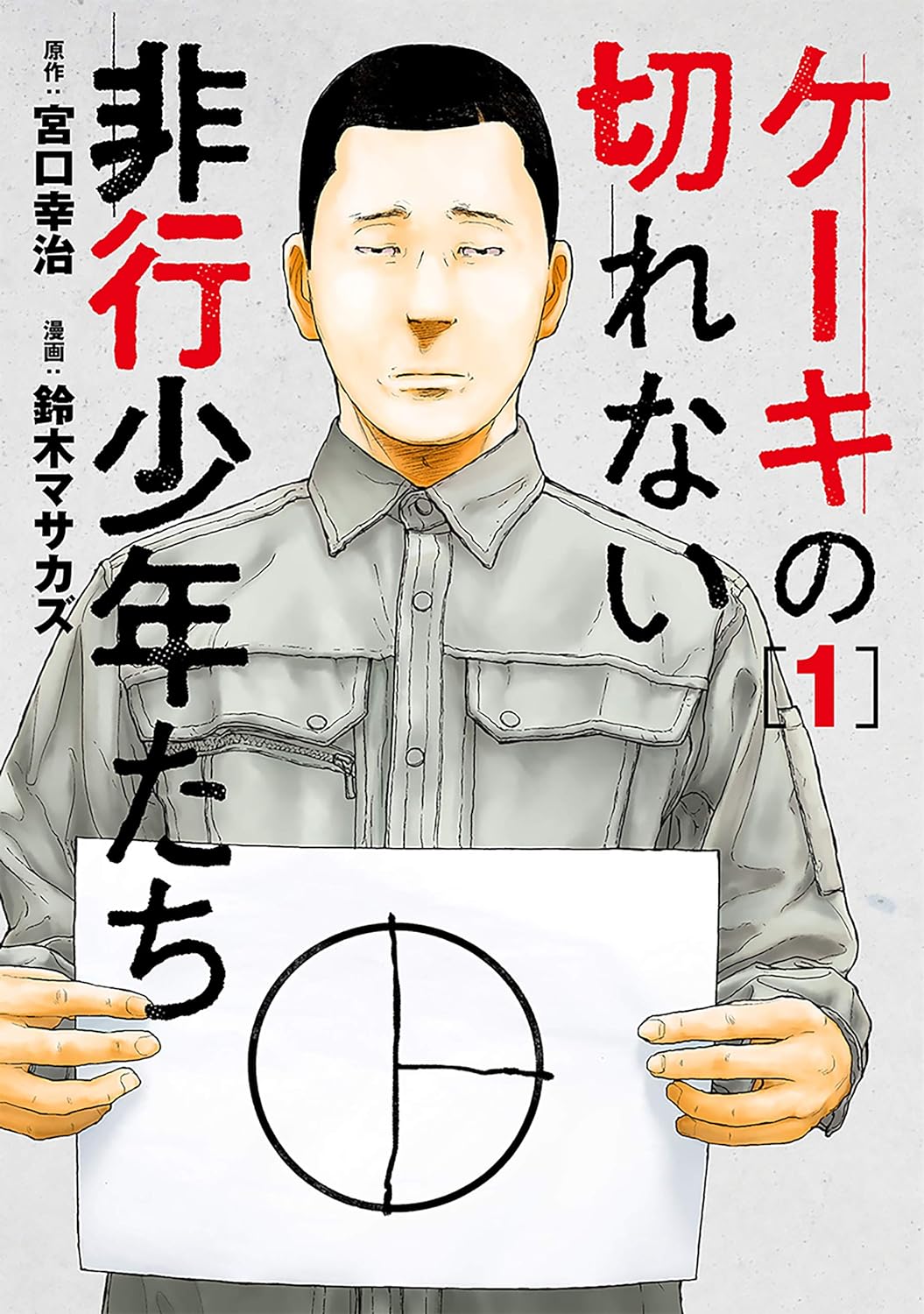

作品名:「ケーキの切れない非行少年たち」

原作:宮口幸治

漫画:鈴木マサカズ

ステータス:連載中

単行本: 既刊11巻(2026年01月現在)

単話:61話まで配信中(2026年01月現在)

連載媒体:くらげバンチ

まずは基本情報をチェック

原作は、児童精神科医として数多くの少年たちと向き合ってきた宮口幸治先生です。漫画を担当するのは、社会の深部を鋭く描くことで定評のある鈴木マサカズ先生。専門的な知見と、圧倒的なリアリティを誇る描写が融合している点が、この物語の最大の強みです。単なるフィクションの枠を超え、現実の社会が抱える課題を克明に描き出しています。

ジャンルとテーマ解説

本作は、少年院を舞台にした社会派のドキュメンタリードラマに分類されます。主なテーマは、知能指数が平均には届かないものの知的障害とは診断されない「境界知能」の人々が抱える、目に見えない生きづらさです。

「反省以前の状態」にある少年たちの内面を掘り下げることで、犯罪の裏側に隠された認知機能の問題を浮き彫りにしています。教育や福祉に関心がある方はもちろん、現代社会が抱える歪みについて深く知りたいと願う方にとって、多くの気づきを得られる一冊です。

小説やドラマなど、多角的に描かれるメディア展開

漫画だけでなく、小説や実写ドラマ、さらにはボイスコミックなど、幅広い形で世に送り出されています。媒体が変わることで、込められたメッセージの受け取り方もまた、より深いものへと変化します。

原作小説について ー 個別の背景をより詳細に知る

宮口幸治先生自身が執筆した「ドキュメント小説 ケーキの切れない非行少年たちのカルテ」が刊行されています。活字ならではの緻密な表現で、少年たちの内面や周囲の状況が克明に補完されています。彼らが抱える困難をより深く、論理的に理解したい方にとって貴重な一冊です。

テレビドラマについて ー 圧倒的な緊張感を映像で体感する

2023年にNHK BSにてドキュメンタリードラマが制作されました。少年院という特異な場所で、少年たちが直面する葛藤や周囲の大人たちの苦悩が、実力派の俳優陣によって丁寧に演じられています。映像として具体化されたことで、現場の空気感や「表情に表れにくい感情」までもが鮮烈に伝わります。

ボイスコミックについて ー 音声で物語の導入に触れる

YouTubeの公式チャンネルでは、一部のエピソードがボイスコミックとして公開されています。声優による演技が加わることで、静止画に新たな命が吹き込まれました。移動中などにも物語の熱量を感じることができるため、入り口として非常に手軽な手段といえます。

物語を彩る登場人物たち

六麦 克彦

少年院に勤務する精神科医。非行の背景にある「認知機能の弱さ」を見抜き、対話やトレーニングを通じて少年たちの更生を粘り強く支えます。

田町 雪人

境界知能により「ケーキを三等分できない」少年。院内では真面目に更生へ励みますが、出所後に待ち受ける社会の無理解という厳しい現実に直面します。

門倉 恭子

15歳で妊娠し、女子少年院に入所した少女。虐待の過去や境界知能ゆえの不安定さを抱えながら、院内での出産と育児に向き合うことになります。

小平 恵

教育熱心な家庭で育ちながら、自身の能力とのギャップに苦しむ大学生。孤立を深めた末に事件を起こし、支援から漏れるグレーゾーンの危うさを象徴します。

杉上 剛志

高い知能を持ちながら無差別殺傷事件を起こした謎多き少年。これまでのケースとは異なる「歪んだ認知」を持ち、シリーズ最大の衝撃を与える存在です。

大西 瑠花

孤独から逃れるために薬物に溺れてしまった少女。他者への強い依存心を抱えつつも、自分自身と向き合い、依存から脱却するための苦闘を続けます。

荒井 路彦

放火事件を起こした14歳の少年。罪の意識が希薄で感情が乏しい特性を持ちますが、教育を通じて少しずつ「他者の痛み」を学び始めます。

出水 亮一

想像力の欠如から性非行に及んだ少年。特性ゆえに自身の行動の善悪を正しく判断できず、再犯防止という高い壁に挑むことになります。

緑川

少年院で働く看護師。自身も児童養護施設で育った過去を持ち、少年たちの生きづらさを肌で感じながら、医療の側面から彼らを温かく見守ります。

物語の核心へ「ケーキの切れない非行少年たち」のあらすじとレビュー

反省以前の少年たちと向き合う物語

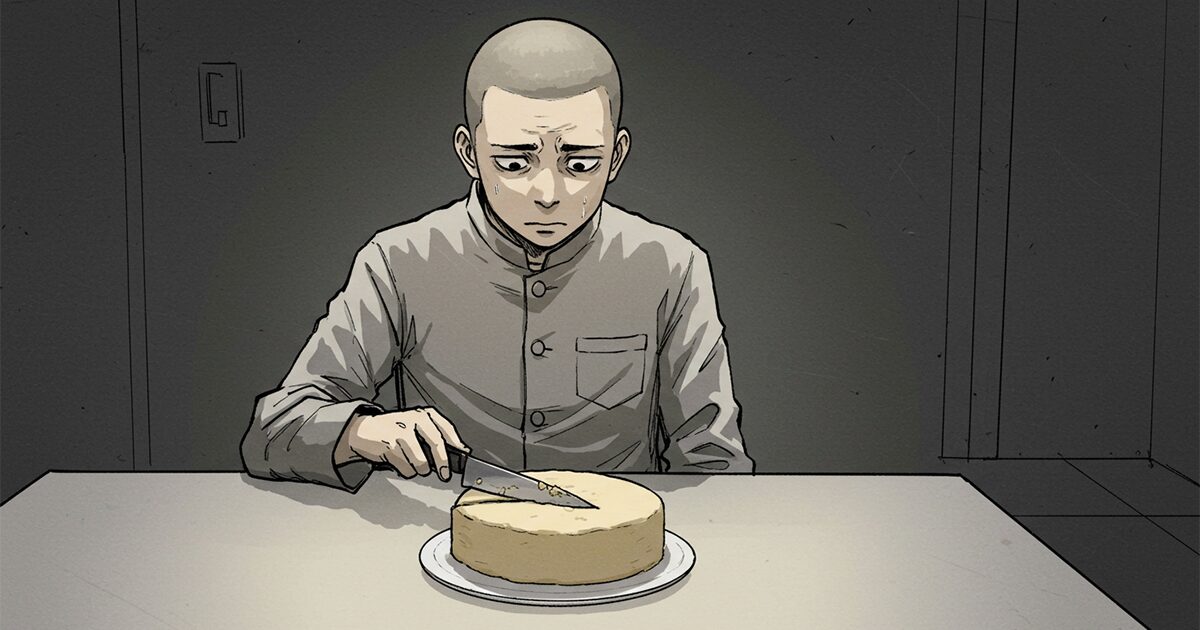

少年院に赴任した精神科医・六麦克彦は、そこで思いも寄らない現実に直面します。凶悪な事件を起こした少年たちが、丸いケーキを三等分に切り分けることすらできないのです。彼らが「悪い」のか、それとも「不自由」なのか。知的能力の低さゆえに、自らの過ちを正しく理解することすら叶わない少年たちの実態が、医師の視点を通して克明に描かれます。現代社会の見えない死角に鋭く切り込む、重厚なドキュメンタリードラマです。

繰り返される悲劇と、更生を阻む見えない壁

【ネタバレ注意】深掘りあらすじを見るにはここをタップ

認知機能の欠如が招く、更生後の絶望

少年院で模範生として更生したはずの田町雪人が、出所後に再び重大な事件を起こしてしまいます。本人の努力だけでは越えられない、社会の無理解という大きな壁。このエピソードは、単なる反省だけでは再犯防止に繋がらないという、残酷な構造上の問題を突きつけます。

支援から零れ落ちる「境界知能」の少年少女たち

妊娠を機に入所した門倉恭子や、高学歴ながら嬰児遺棄に至った小平恵。診断名がつかないグレーゾーンに位置する彼女たちは、誰にもSOSを出せないまま孤立を深めていきます。作中では、家庭環境による負の連鎖や、学校教育から見放された果ての転落が、痛切な筆致で綴られます。

ケーキが切れる少年が抱える、新たな心の闇

物語は最新エピソードで、高い知能を持ちながら無差別殺傷事件を企てた杉上剛志のケースへと移ります。これまでの知的障害や境界知能の枠組みでは捉えきれない、杉上の内面に潜む壮絶な過去と殺意の正体。六麦医師は、過去類を見ないほど深い心の闇に直面することになります。彼らが最終的にどのような着地点を見つけるのか、その結末はぜひ原作を手に取って、あなたの目で見届けてください。

【徹底レビュー】この漫画が特別な理由と評価

- 境界知能という「見えない困難」を可視化した社会的意義

- 非行を個人の資質ではなく「構造的欠陥」として捉える深い洞察

- 専門的知見を漫画という表現で平易に翻訳した構成力

- 作品全体を貫く、救いのなさと隣り合わせの圧倒的なリアリティ

- 読後の精神的負荷が非常に高く、読む人を選ぶ重厚なテーマ

「ケーキを三等分できない」という強烈な可視化

本作の最も優れた点は、知的障害とは診断されない「境界知能」の人々が抱える困難を、具体的かつ視覚的なエピソードで提示したことにあります。丸いケーキを三等分できない、あるいは簡単な図形を模写できないといった描写は、言葉を尽くすよりも雄弁に、彼らが世界をどう捉えているかを教えてくれます。この圧倒的な説得力こそが、既存の社会派漫画とは一線を画す点です。

「反省以前」という冷徹な視点の提示

犯罪を犯した少年に対し、私たちは安易に「反省」を求めがちです。しかし、本作は「そもそも自分の犯した罪を理解する認知機能が備わっていない」という残酷な事実を突きつけます。反省させるよりも先に、まずは世界を正しく認識する力を養う必要があるという視点は、従来の司法や教育のあり方に一石を投じるものです。

医療現場の知見に基づく、誇張のないリアリティ

原作が児童精神科医である宮口幸治先生ということもあり、描かれるケースには揺るぎない説得力があります。ドラマチックな奇跡や安易な救済を描くのではなく、「更生しても社会に居場所がない」という絶望的な構造までを淡々と描く姿勢が、作品にドキュメンタリーのような重みを与えています。

購入前に留意しておきたい点

本作は、読む際に多大な精神的エネルギーを必要とします。特に「田町雪人」のエピソードに代表されるように、本人が更生を望んでも社会側がそれを受け入れる土壌がないという、救いのない結末も少なくありません。また、境界知能という特性と犯罪を分かちがたく結びつけて描いているため、読者によっては特定の特性を持つ人々への偏見を助長すると感じる恐れもあります。自身の心理状態や、情報の受け取り方には一定の注意が必要です。

総括 ー みさきの最終評価

「ケーキの切れない非行少年たち」は、単なるエンターテインメントの枠を超えた、現代社会のバイブルとも呼べる一冊です。私たちが「当たり前」だと思っている、見る、聞く、想像するという力が、いかに脆く、そして重要であるかを痛感させられます。

決して万人向けの娯楽作品ではありませんが、教育、医療、福祉に携わる方はもちろん、この社会を構成する一人として「誰一人取り残さないとはどういうことか」を考えたい全ての方に、ぜひ手に取っていただきたい傑作です。

みさき

みさきさらに深く読み解く「ケーキの切れない非行少年たち」の伏線考察と評判

描かれた沈黙のサインを読み解く ー 伏線が明かす少年たちの真実と残された謎

本作は、単なる事件の羅列ではありません。物語の随所に「少年たちが発していた救いのサイン」が伏線として散りばめられており、それらが回収されるたびに、読者は言葉にできない衝撃を受けることになります。ここでは、物語の核心に触れる重要な仕掛けと、いまだ明かされていない謎について深く掘り下げていきましょう。

「ケーキが切れない」という描写が予言していた田町雪人の悲劇

第1巻で提示された「丸いケーキを三等分できない」という描写。

これは単に知能の低さを示す記号ではなく、「社会生活における予測不能な事態への脆弱性」を暗示する極めて重要な伏線でした。多くの読者が「少年院で更生したのだから、次は大丈夫だろう」と願いましたが、その期待は残酷な形で裏切られます。彼が図形を正しく捉えられなかったことは、そのまま「複雑な人間関係や悪意を正しく認識できない」という、後の再犯を予見させるサインだったのです。更生という言葉の裏に隠された、認知機能という根本的な課題の重さが、この伏線の回収によって鮮烈に描き出されました。

多くの読者が議論する「コグトレ」の効果と物語の整合性

読者の感想の中で、特に議論が分かれているのが「コグトレ(認知機能強化トレーニング)」の存在です。「リンゴを数える訓練が、本当に凶悪犯罪の抑止になるのか」という懐疑的な声は少なくありません。しかし、作中では六麦医師が試行錯誤を繰り返す姿が丁寧に描かれています。これは、トレーニングを「魔法の杖」として描くのではなく、「改善には途方もない時間と周囲の理解が必要である」という現実を突きつけるための、一種の伏線といえます。10巻以降、六麦自身が自作のトレーニングの成果に苦悩する描写は、読者が抱いた「そんなに簡単にいくのか」という疑問に対する、作者なりの誠実な回答であり、今後の物語の大きな焦点となるでしょう。

杉上剛志という「高IQの例外」が投げかける最大の謎

現在、読者の間で最も関心を集めているのが、11巻から登場した杉上剛志の存在です。これまでの少年たちと決定的に異なるのは、彼が「ケーキを正しく切れる知能」を持っている点にあります。「境界知能ではない彼が、なぜ無差別殺傷という凶行に及んだのか」という問いは、これまでの作品の前提を根底から覆すものです。彼の過去の回想は、単なる動機の説明ではなく、「知能が高くても、認知の歪み(フラッシュバックや怒りの増幅)は防げない」という、作品のテーマを一段階引き上げるための伏線であると推察されます。彼が抱える「闇」の正体が解明されるとき、本作は新たなステージへと進むことになるでしょう。

支援から漏れる「有里」たちの未来と構造的な空白

作中で搾取され続ける象徴として語られる有里や、門倉恭子のような少女たち。彼女たちが本当の意味で救われるのかという点は、物語全体を通じた「未回収の謎」として重くのしかかっています。少年院の中では手厚い支援がありますが、一歩外に出れば「支援の空白地帯」が広がっていることが、これまでの各エピソードで繰り返し示唆されてきました。彼女たちの着地点は、おそらく個人の努力の成否ではなく、「社会側の受け入れ態勢が整うのか」という大きな問いの答えとして描かれるはずです。彼女たちの物語がどのような結末を迎えるのかは、本作が社会に対して提示する最終的なメッセージになるのではないでしょうか。

みさき

みさき社会の死角を照らす声 ー 読者の評判から見える「知る」ことの重み

本作を手に取った方々からは、これまでの価値観を根本から覆されたという声が数多く寄せられています。単なる漫画の感想に留まらず、社会のあり方を問うような深い議論が巻き起こっています。主なご意見を整理してご紹介します。

「最高!」「人生変わった!」共感の嵐 ポジティブな口コミ

最も多いのは「境界知能」という概念を本作で初めて知り、救いのない現状に衝撃を受けたという意見です。犯罪を個人の悪意として切り捨てるのではなく、支援が届かなかった「構造的な問題」として捉え直す視点に、多くの読者が強い感銘を受けています。

また、漫画という表現スタイルについても高く評価されています。専門的な内容がストーリーとして自然に頭に入り、現場の緊張感や少年たちの戸惑いが鮮烈に伝わるという声が目立ちます。教育や福祉に携わる方からは、早期支援の重要性を再認識するための必読書であるとの切実な支持が集まっています。

「ちょっと難しい?」「好みが分かれるかも?」気になる意見もチェック

一方で、テーマの重さゆえに「読み進めるのが辛い」という声も少なくありません。特に、更生を願う本人の努力が報われない残酷な展開に対しては、精神的な消耗を感じて一気読みが難しいという指摘があります。

また、知的な特性と犯罪を分かちがたく結びつける描写に対し、特定の特性を持つ人々への偏見を助長するのではないかという懸念を抱く読者も存在します。被害者側の視点が手薄であるという批判もあり、作品が持つ社会的影響力の大きさゆえに、安易な絶賛をためらう層がいることも本作の特徴といえます。

みさき

みさき作品の背景と補足情報

作者「宮口幸治 先生」「鈴木マサカズ 先生」について

原作の宮口幸治先生は、立命館大学教授であり、児童精神科医として長年医療少年院に勤務された経歴を持つ専門家です。実体験に基づいた論理的かつ誠実な視点は、社会的に見過ごされてきた「境界知能」という課題を世に知らしめる大きな原動力となりました。

漫画を担当する鈴木マサカズ先生は、社会の深部や人間の複雑な心理を鋭く描き出すことで定評があります。過度な演出を抑え、事実を淡々と積み重ねるような緻密な作画が、現場の緊迫感や少年たちの言葉にならない表情を克明に映し出しています。このお二人の専門性と表現力が高い次元で融合したからこそ、本作はこれほどまでに重厚な説得力を持っているのです。

作品をより深く理解するためのキーワード解説

境界知能

IQ(知能指数)が70から84の範囲にある状態を指す言葉です。知的障害とは診断されませんが、平均的な知能には届かず、日常生活や学習で適切な支援を受けにくい「グレーゾーン」として描かれています。

コグトレ

「認知機能強化トレーニング」の略称です。見る力、聞く力、想像する力などを養うために考案されたプログラムで、作中では少年たちの認知の偏りを改善するための具体的な手段として登場します。

認知機能

理解、記憶、判断、想像など、私たちが情報を取り入れて処理する力の総称です。本作では、この機能が十分に育っていないことが「反省」を困難にする根本的な原因であると指摘されています。

発達性協調運動症(DCD)

脳の特性により、極端に身体の使い方が不器用な状態を指します。作中では、この不器用さが「やる気がない」「不真面目」と周囲に誤解され、非行に繋がる二次的な要因として描かれています。

タイムスリップ現象

過去に受けた強烈な不快感や怒りが、まるで今起きていることのように鮮明に蘇るフラッシュバックのことです。11巻に登場する杉上剛志が、突発的な殺意を抱くメカニズムとして解説されています。

非行の二極化

幼少期に適切な支援を受けられた子と、見過ごされた子の間で、その後の人生や更生への道のりに大きな差が生まれてしまう現状を指します。支援の有無が、少年たちの運命を左右する残酷な現実を浮き彫りにしています。

気になる疑問を解決!Q&Aコーナー

「ケーキの切れない非行少年たち」を最もお得に、そして安全に読む方法

各電子書籍ストアの特典・キャンペーン比較

冒頭ではブックライブをおすすめしましたが、あなたの使い方によっては他のサービスもお得です。以下で詳しく比較してみましょう。

| サービス名 | 初回特典・強み | こんな人におすすめ | 公式サイト |

ブックライブ | 初回70%OFFクーポン 毎日引けるガチャ | 面白いと確信した作品を、一気に全巻まとめ買いしたい人 | |

eBookJapan eBookJapan | 70%OFFクーポンx6回 PayPay連携が充実 | 気になるシリーズを、数巻ずつお得にじっくりと集めたい人 | ▶︎ 70%OFFで読む |

DMMブックス DMMブックス | 初回最大90%OFF DMMポイントが使える | 割引率を重視し、DMMも利用する人 | ▶︎ 90%OFFで読む |

Kindle Kindle | 圧倒的な品揃え Prime Reading対象の場合あり | 普段からAmazonを利用している人 | ▶ Amazonで探す |

Renta! Renta! | レンタル機能で気軽に試せる | 購入前に気軽に読んでみたい人 | ▶︎ レンタルで試す |

漫画全巻ドットコム 漫画全巻ドットコム | 全巻セット購入に特化 紙と電子の両対応 | シリーズを一気に揃えたい人 | ▶︎ 全巻セットを探す |

あなたのスタイルに合ったストアの選び方

【シリーズ全巻まとめ買いの最適解】ブックライブ 初回登録でもらえる70%OFFクーポンは、割引額に上限がありません。そのため、高額になりがちな全巻一気読みなど、一度にまとめて購入する際に最もお得になります。

【少しずつお得に集めたいなら】eBookJapan こちらも同じ70%OFFクーポンですが、6回まで利用できるため、数巻ずつ、自分のペースでじっくりとシリーズを追いかけたい方におすすめです。

【とにかく安く1,2冊試したいなら】DMMブックス 90%OFFという割引率は非常に強力です。ただし、割引上限額があるため、まずは数冊だけ試してみたい、という場合に最適な選択肢と言えるでしょう。

【紙の書籍で集めたいなら】漫画全巻ドットコム 紙の単行本で全巻揃えたい、という方には専門店の「漫画全巻ドットコム」が便利です。の形式を選んで全巻セットを入手できます。

【注意喚起】漫画を読む際の違法サイト利用について

「ケーキの切れない非行少年たち raw」といった言葉で、作品を無料で楽しめる場所を探しておられるかもしれません。そのお気持ちは理解できますが、非公式な海賊版サイトの利用は、あなたの未来にとって、そして作品の未来にとって、あまりにも大きなリスクを伴います。

違法サイトの利用は、著作権法に触れるだけでなく、ウイルス感染による個人情報流出や、スマートフォン・PCの故障といった、深刻なセキュリティ被害に直結する危険性が極めて高いのが実情です。

そして何より、そのワンクリックは、素晴らしい物語を生み出してくれた作者や関係者の方々の努力を踏みにじり、次の傑作が生まれる可能性を奪ってしまう行為に他なりません。

作品への本当の愛情と敬意は、安全な環境で、正規の方法で楽しむことから始まります。この記事では、安心して、そしてお得に作品を楽しむための公式な方法も詳しくご案内しています。ぜひ、そちらをご利用ください。

まとめ ー この深い読書体験を あなたにも

本作が私たちに突きつけるのは、善悪の判断以前にある「認知」という極めて根源的な課題です。少年たちがなぜケーキを等分できないのか、その理由を深く知ることは、私たちが無意識に抱いている「当たり前」という感覚を見つめ直す機会となります。知能や認知のあり方が、いかに個人の運命を左右し、社会との摩擦を生んでいるのか。その事実を知るだけでも、この作品を読む価値は十分にあります。

読み終えた後、あなたの目に映る世界は、少しだけ形を変えているかもしれません。それは決して心地よい変化だけではないでしょう。社会の死角で声を上げられずにいる人々、そして私たち自身の内側にある「認知の偏り」に向き合うことは、相応の覚悟を必要とします。しかし、その痛みを伴う気づきこそが、この物語が提供する最も誠実で豊かな読書体験なのだと確信しています。

資料を通じて多くの読者の声に触れる中で、私自身も深く考えさせられました。支援の網の目から零れ落ちていく彼らの存在を、単なる「遠い場所の悲劇」として終わらせてはいけないのだと。最新エピソードで描かれる杉上剛志という新たな難題を含め、この作品は今この瞬間も、私たちに問いを投げかけ続けています。

この物語を、どうか最後まであなたの目で見届けてください。そこに描かれた少年たちの切実な葛藤が、あなたの中に新しい視点を育むきっかけとなることを願っています。