日々、効率やスピードが求められる現代。少し立ち止まって、手間ひまを惜しまない「本物」の仕事に触れてみませんか?

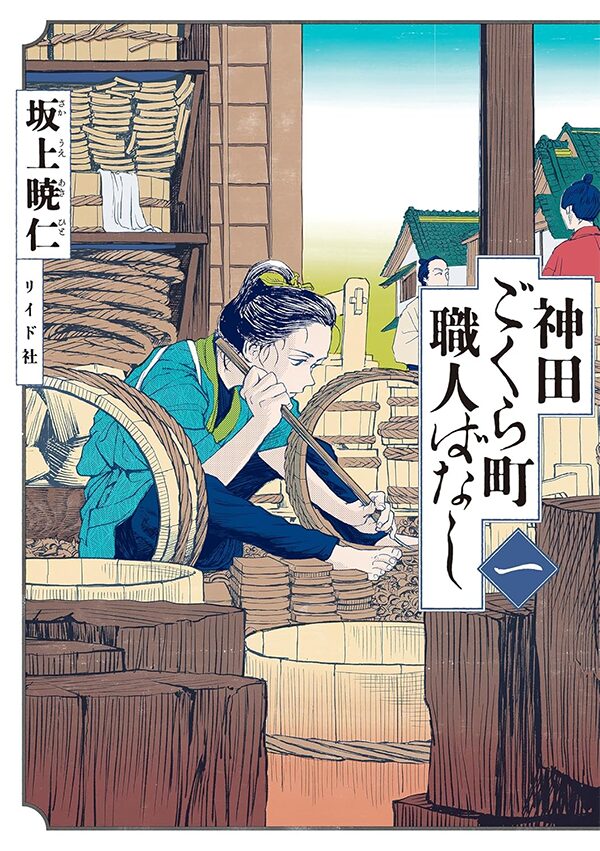

今回ご紹介する「神田ごくら町職人ばなし」は、江戸という時代の空気、そしてそこに生きる職人たちの確かな技と譲れない“心意気”を、息をのむほどの緻密な筆致で描き出し、多くの読者を魅了している注目作です。桶職人、刀鍛冶、紺屋、畳刺し、左官――。彼らが仕事に向き合う真摯な姿、道具ひとつに至るまで描き込まれた圧倒的な画力、そして時には100年という時間をも見据える仕事への矜持に、きっと心を奪われるはずです。

この記事では、「神田ごくら町職人ばなし」のあらすじや登場人物はもちろん、その深い魅力や読者の感想、気になる疑問への回答、そしてお得な情報まで、作品を深く味わうために知りたい情報を丁寧にまとめました。

もしあなたが、丁寧な手仕事の世界や、静かな感動を与えてくれる作品をお探しなら、この記事がきっと役立つはずです。どうぞ最後までお付き合いください。

▼ すぐ読める場所・お得な情報を知りたい方はこちらをクリック ▼

作品名:「神田ごくら町職人ばなし」

原作:坂上暁仁

ステータス:連載中

巻数:1巻

連載:トーチweb

以下の方法で読むことができます

- 電子書籍:Kindle、eBookJapan、ブックライブなどで配信中。

多くの電子書籍ストアでは、無料で試し読みできます。 - 紙の書籍:全国の書店で発売中。オンライン書店でも購入可能です。

「神田ごくら町職人ばなし」とは?【作品概要とあらすじ】

まずは基本情報をチェック

坂上暁仁先生は、本作が初の単行本となる新進気鋭の作家です。しかし、そのデビュー作とは思えない圧倒的な画力と緻密な時代考証は各所で高く評価され、第28回手塚治虫文化賞「新生賞」をはじめ、数々の栄誉に輝いています。読めば、その才能にきっと驚かされるはずです。

ジャンルとテーマ解説

本作は、江戸時代を舞台にした「歴史時代劇」であり、様々な職人の仕事とその人生に光を当てる「お仕事もの」、そして彼らの葛藤や交流を描く「ヒューマンドラマ」の側面を併せ持っています。単なる専門職の紹介に留まらず、江戸のリアルな空気感の中で展開される、深みのある人間模様が魅力です。

中心となるテーマは、「職人の技と、その仕事に懸ける誇り(心意気)」です。金銭的な報酬だけではない、自らの仕事に対する揺るぎない信念や美学。そして、時には世代を超えて受け継がれていく手仕事の価値が、静かに、しかし力強く描かれています。

丁寧な手仕事や、失われつつある日本の伝統文化に関心のある方はもちろん、日々の仕事や生き方に、確かな手応えや意味を見出したいと考えている方にも、深く響く作品ではないでしょうか。

核心に触れずに知る序章 – あらすじ(ネタバレなし)

舞台は、江戸・神田にあるという架空の町「ごくら町」。そこには、桶、刀、染物、畳、土壁… 様々な分野で卓越した技を持つ職人たちが暮らし、日々懸命に仕事と向き合っています。本作は、そんな彼らの日常、譲れない「意地」、そして仕事に魂を込める「心意気」に焦点を当てています。

驚くほど緻密な筆致で描かれる道具や作業風景は、まるで江戸時代に迷い込んだかのような感覚を覚えさせます。特別な大事件が起こるわけではなくとも、それぞれの仕事を通して見えてくる、職人たちの静かな、しかし熱い想いや人間関係。まずは、この深く豊かな世界の入り口を覗いてみましょう。第一巻では、女性の桶職人や刀鍛冶、藍染め職人、吉原に出入りする畳刺し、そして謎多き左官など、個性豊かな職人たちが次々と登場し、それぞれの技と生き様を見せてくれます。

物語の深層へ 第一巻 詳細なあらすじ

【ネタバレ注意】深掘りあらすじを見るにはここをタップ

「神田ごくら町職人ばなし」第一巻は、江戸・ごくら町で活躍する様々な職人に焦点を当てた、複数の独立したエピソードで構成されています。ここでは、各エピソードのより詳しい内容に触れていきます。

第一話:桶職人

雨上がりの朝、一人の女性桶職人が仕事に取り掛かります。「木ってのは生きてんだ」――彼女はそう呟きながら、木材を選び、削り、組み上げ、一日をかけて丁寧に一つの桶を作り上げていきます。特別な事件が起こるわけではありませんが、素材と真摯に向き合い、黙々と手を動かす姿、そして完成した桶を手に取る人々の描写を通して、日々の仕事への献身と、それを支える確かな技術が静かに描かれます。

第二話:刀鍛冶

町でも評判の腕を持つ、一人の女性刀鍛冶。彼女は、過去に自身が打った刀によって起きた悲劇――侍が子供を無礼討ちにした事件――の記憶に苛まれています。「金や仕事なんざどうだっていい」と口にし、まるで罪滅ぼしか、あるいは己の業の証明を求めるかのように、工房に籠り、一本の類稀なる刀を打つことに没頭します。弟子たちが心配そうに見守る中、彼女の魂が込められた一振りは、観る者を圧倒する気迫を放ちます。その刀が最終的にどのような運命を辿るのか、注目されます。

第三話:紺屋

藍染めを専門とする紺屋(染物屋)の女性職人。華やかな友禅染が流行する中で、伝統的な藍染の需要は減りつつあります。彼女は新しい意匠を生み出そうと苦悩しますが、なかなか納得のいくものができません。流行を取り入れるべきか、自身の信じる藍の美しさを追求すべきか。葛藤の末、彼女は身近な自然や職人仲間との交流の中から、新たな表現への糸口を見出していきます。

第四話:畳刺し

年末の繁忙期、遊郭・吉原では、新年を迎える準備のために畳替えが行われます。屈強な男の畳職人たちが、威勢よく作業を進める中、遊女たちは彼らをからかいながらも、その手際の良さに見入っています。そんな喧騒の中、一人の寡黙な畳刺しと、売れっ子花魁である花里との間に、言葉にならない静かな交流が生まれます。特別な関係に発展するわけではありませんが、一瞬交わされる視線の中に、それぞれの立場や生き様が垣間見えるエピソードです。

第五話~第七話:左官(一~三)

大きな土蔵の普請(建築・修理)現場に、上方(京都・大阪方面)から流れてきたという謎めいた左官職人、甚三郎が現れます。彼は、多くを語りませんが、他の職人たちを唸らせる卓越した技術と、何やら深謀遠慮を秘めているかのような態度で、現場に静かな波紋を広げます。彼の仕事ぶりは、時に100年前に建てられたという古い蔵(長七蔵)の成り立ちや、記録には残らない名もなき職人の技と精神にまで繋がっていきます。甚三郎の真の目的や過去、そして彼がこの現場にもたらすものとは何か。複数話にわたって展開される、本作の重要なエピソード群です。

登場人物と作品の深掘り【キャラクター&レビュー】

登場人物

「神田ごくら町職人ばなし」では、江戸の町を舞台に、様々な職人たちがそれぞれの技と生き様を見せてくれます。本作の興味深い点として、多くの場合、職人個人の名前が具体的に語られないことも挙げられます。 それは、個人の名声よりも「仕事」そのものに焦点を当てる、作品の姿勢の表れかもしれません。ここでは、第一巻で特に印象的な人物を、その役割や特徴とともに簡潔にご紹介します。

桶職人

ごくら町で桶を作る女性職人。名前は語られません。「木は生きている」という信条を持ち、素材と真摯に対話しながら、一日かけて黙々と丁寧な手仕事に打ち込みます。日々の仕事へのひたむきな姿勢が印象的です。

刀鍛冶

過去に自身が打った刀が起こした出来事に、重い責任を感じている女性の刀匠。こちらも名前は不明。まるで贖罪か、己の業の証明を求めるかのように、すべてを懸けて工房に籠り、類稀なる一振りを打つことに没頭します。妥協を許さぬ厳しい気性の持ち主。

紺屋

藍染めを専門とする染物屋の女性職人。流行の華やかな友禅染に押される中で、伝統的な藍染の新たな可能性を模索し苦悩します。自身の信じる「藍」の美しさと向き合い続ける、誠実さと探求心が描かれます。

畳刺し

年末の繁忙期、吉原の遊郭で畳替えを行う男性職人の一人。寡黙ながら、その手際は確か。遊女たちの喧騒や視線の中でも動じず、黙々と己の仕事に徹する実直さがうかがえます。

花魁・花里

吉原の売れっ子花魁。華やかで、職人たちをからかうような余裕も見せますが、寡黙な畳刺しと静かな視線を交わす場面も。多くは語られませんが、その佇まいが印象に残ります。

甚三郎(じんざぶろう)

大きな土蔵の普請現場に、上方からふらりと現れた凄腕の左官。その素性や目的は謎に包まれています。多くを語らず飄々としていますが、卓越した技術と、100年先をも見据えるかのような深い洞察力で、周囲に影響を与えていく人物です。

私がハマった理由!見どころ&魅力を語らせて!

多くの読者を惹きつけてやまない「神田ごくら町職人ばなし」。年間2000冊を読む私にとっても、強く心に残る一作となりました。なぜこれほどまでに心を掴まれたのか、その魅力を3つのポイントに絞って語らせてください。

ディテールに宿る魂 ー 圧巻の描写力

まず特筆すべきは、その息をのむほど緻密で美しい作画です。職人たちの皺の刻まれた手、使い込まれた道具の質感、木材の木目、染め物の布の揺らぎ、土壁の陰影…。それらが、驚くほどのリアリティと情感をもって描き出されています。単なる背景ではなく、その場の空気、湿度、匂いまでをも感じさせるような描写力は、読者を一瞬にして江戸の職人世界へと誘います。セリフに頼らずとも、絵そのものが雄弁に状況や心情を語る。この「視覚的ストーリーテリング」の巧みさには、ただただ圧倒されるばかりです。

時代を超える矜持「心意気」という名の美学

本作の核心には、職人たちの「心意気」 ー すなわち、金銭や効率だけでは測れない仕事への誇りや美学があります。「金なんざどうだっていい。心意気の話さ」という言葉に象徴されるように、彼らは採算を度外視してでも、自らが納得できる仕事を追求します。特に、左官・甚三郎が見せる「100年後に最も良い風合いになる壁」を目指す姿勢は、現代社会が見失いがちな長期的な視点や、仕事の本来的な価値を静かに問いかけてくるようです。この揺るぎない精神性に、私は深く心を打たれました。

静かに沁みる人間模様 ー 江戸職人たちの息遣い

派手なアクションや劇的な事件が続くわけではありません。しかし、本作で描かれる人間ドラマは、静かながらも非常に深く、心に沁みます。過去の業と向き合う刀鍛冶、新たな表現を模索する紺屋、寡黙な畳刺しと花魁の束の間の交流。多くを語らない登場人物たちの背中や視線が、かえって彼らの内面や関係性を豊かに想像させます。また、女性職人が特別な存在としてではなく、一人のプロフェッショナルとして描かれている点も印象的です。淡々とした日常の中に垣間見える人間の複雑さや温かさが、読後にじんわりとした余韻を残します。

江戸職人の技と心に秘められたメッセージ「神田ごくら町職人ばなし」を徹底考察

(トーチweb https://to-ti.in/product/gokurachoより引用)

「神田ごくら町職人ばなし」の魅力は、江戸の職人たちの日常や卓越した技術を丹念に描いている点に留まりません。物語の随所に、作者の巧みな構成や、読者に深い思索を促すような仕掛け、そして言葉にならないメッセージが込められているように感じます。このセクションでは、そうした作品の奥深さについて、私の視点から考察してみたいと思います。

100年の時を超える仕事の価値 ー 長七蔵と甚三郎の視点

左官のエピソードで登場する「長七蔵」は、単なる古い蔵以上の意味を持っているのではないでしょうか。100年前に優れた左官・長七によって作られたとされるこの蔵は、記録には残らずとも、その仕事の質が時間を超えて受け継がれることを象徴しているように思えます。そして、この蔵に強い関心を示す謎の左官・甚三郎。彼の視線は、単に現在の壁の状態を見ているだけでなく、100年前の職人の心意気や、さらに100年後の壁の姿までも見据えているかのようです。

作者は、甚三郎というキャラクターを通して、職人の仕事とは一代で終わるものではなく、後世に影響を与え、評価されるという壮大な時間軸の中にあることを示唆しているのではないでしょうか。一見地味な壁の普請という題材から、これほど普遍的で深いテーマを引き出す手腕には感嘆します。

一振りの刀に込められた問い ー 刀鍛冶の業と祈り

女性刀匠が過去の業と向き合い、全てを懸けて打ち上げた一振りの刀。この刀は、単に「よく斬れる」という性能を超えた、ある種の「意志」や「問い」を宿しているように描かれます。試し斬りを依頼された侍が、その刀の気迫に圧倒され、腕を切り落とされる幻を見る場面は象徴的です。

この刀は、それを手にする者に対し、「この刀を使う覚悟はあるのか」「その力で何を成すのか」と、その存在自体が問いかけているかのようです。人を殺める道具であると同時に、極限まで高められた技術の結晶としての美しさも持つ。この二面性と、それに対する職人の責任、そして祈りにも似た想いが、このエピソードには凝縮されていると感じます。物語は刀のその後の明確な運命を示しませんが、だからこそ読者はその刀の持つ意味について深く考えさせられるのでしょう。

「心意気」という名の通奏低音 ー 各話に響く職人たちの矜持

作中でしばしば登場する「金なんざどうだっていい。心意気の話さ」という言葉は、本作のテーマを貫く重要な旋律です。桶職人が木と対話し、刀鍛冶が魂を削り、紺屋が新たな表現を模索し、畳刺しが黙々と仕事に徹し、そして甚三郎が百年先を見据える。それぞれの職人が、それぞれのやり方で、この「心意気」を体現しています。

これは単なる精神論ではなく、自らの仕事に対する絶対的な誇りと責任、そして依頼主や使い手に対する誠実さの表れではないでしょうか。効率や利益が優先されがちな現代において、この「心意気」という言葉が持つ重みと輝きは、私たちに新鮮な感動を与えてくれます。各エピソードを通して、この言葉の意味が多層的に深まっていく構成も見事です。

未だ謎多き左官・甚三郎 ー 彼が見据えるものとは

第一巻の時点では、上方から来た凄腕の左官・甚三郎の素性や真の目的は、厚いヴェールに包まれています。彼の卓越した技術、他の職人たちを見透かすような眼差し、そして「長七蔵」への並々ならぬ執着。これらは何を意味するのでしょうか。

個人的な推測ですが、彼は単に腕の良い職人というだけでなく、失われつつある本物の技術や精神性を未来へ繋ぐための、何らかの使命を帯びているのかもしれません。あるいは、彼自身が過去の偉大な職人の仕事から何かを学び取り、それを超えようとしている求道者なのかもしれません。彼の言動の一つ一つに深い意味が隠されているように感じられ、今後の展開でその謎がどのように解き明かされていくのか、非常に興味が尽きません。

女性職人たちの存在が示すもの ー 多様な解釈の可能性

本作では、桶職人、刀鍛冶、紺屋といった主要な職人として、複数の女性が自然な形で登場し、活躍しています。江戸時代という歴史的背景を考えると、この設定自体が読者に特定のメッセージを投げかけている可能性があります。一部の読者からは、歴史的リアリティとの兼ね合いを指摘する声も見られましたが、私はむしろ、作者が職人の本質を描く上で、性別は些末な問題であるという姿勢を示しているのではないかと感じています。技を磨き、仕事に真摯に向き合う「職人」としての姿に焦点を当てることで、性別や時代の制約を超えた普遍的な人間ドラマを描こうとしているのかもしれません。この点は、読者それぞれが自身の価値観と照らし合わせながら解釈できる、奥深い問いかけを含んでいるように思います。

本作は、注意深く読み解くほどに新たな発見があり、登場人物たちの息遣いや、江戸という時代の空気がより鮮明に感じられる作品です。一度ならず、二度、三度とページをめくり、そこに込められたメッセージを味わってみるのも良いのではないでしょうか。

みんなはどう感じた?リアルな感想・評判をのぞき見!

多くの方から注目されている「神田ごくら町職人ばなし」。実際に読んだ方々は、どのような点に魅力を感じ、あるいは気になったのでしょうか。寄せられている感想の中から、主な傾向をご紹介します。

「最高!」「人生変わった!」共感の嵐 ポジティブな口コミ

まず、卓越した「画力」と「描写の緻密さ」に対して、非常に多くの声が寄せられています。まるで浮世絵を見ているかのような丁寧な筆致、道具や素材の質感まで伝わるようなリアルな描き込みは、「容易く江戸時代にタイムスリップできる」「没入感がすごい」と絶賛されているようです。特に、職人たちの手つきや作業工程を丁寧に描いた場面は、それ自体が芸術的であると高く評価されているようです。

作品の核となる「職人の技と心意気」に深く感銘を受けた、という感想も非常に多く見られます。「金銭のためだけではない、仕事への誇りや矜持がかっこいい」「丁寧な手仕事の尊さを改めて感じた」といった声が代表的です。特に、左官のエピソードで語られる「100年先を見据えた仕事」という視点には、「痺れた」「感動した」というコメントが目立ち、現代の効率主義的な価値観とは異なる、仕事との向き合い方に心を動かされた方が多いことがうかがえます。

その他にも、「静かながらも深みのある人間ドラマが良い」「江戸の空気感が素晴らしい」「落語のような人情味がある」といった、世界観や物語性に対する好意的な意見も数多く寄せられていました。

「ちょっと難しい?」「好みが分かれるかも?」気になる意見もチェック

一方で、いくつかの点については、疑問や好みが分かれるという意見も見受けられます。比較的多く言及されているのは、「女性職人の多さ」についてです。「江戸時代にこれほど多くの女性が主要な職人として活躍していたのか?」という歴史的なリアリティへの疑問や、「物語上の意図は分かるが少し気になった」といった感想が一部で見られました。ただ、作中では彼女たちが特別扱いされることなく、あくまで一人の職人として描かれている点を評価する声もあります。

また、派手な展開やアクションを求める方にとっては、物語が静かに進行する点を「少し地味に感じる」という可能性も指摘されています。職人の日常や内面に深く焦点を当てているため、刺激的な展開を期待すると、物足りなさを感じるかもしれません。

総じて、その質の高さは多くの方が認めるところですが、テーマ性や作風から、やや「人を選ぶ」タイプの作品であるとも言えそうです。読む際には、こうした点も少し念頭に置くと、より深く作品世界を味わえるかもしれません。

【わたしのガチ評価】漫画好き女子が本音レビュー!

- 息をのむほどの画力と緻密な描写が、江戸の空気感を見事に再現しています。

- 職人たちの「心意気」や手仕事の尊さが、静かに、しかし力強く胸に響きます。

- 派手さはないものの、登場人物たちの内面や関係性を深く描いた人間ドラマが秀逸です。

- 江戸時代における女性職人の描かれ方については、歴史的リアリティの観点から意見が分かれるかもしれません。

- 静かな進行やテーマ性から、エンターテイメント性を強く求める方にはやや物足りなく感じる可能性があります。

特に素晴らしいと感じた点

まず、この作品を語る上で欠かせないのが、他の追随を許さないほどの圧倒的な画力です。人物の表情や所作はもちろん、使い込まれた道具の質感、作業場の空気感に至るまで、驚くほど丁寧に、そして美しく描き込まれています。この緻密な描写は、単なる絵の上手さを超えて、読者を瞬時に江戸の「ごくら町」へと引き込み、まるでその場にいるかのような没入感を与えてくれます。視覚情報だけで多くを語る力は、まさに特筆すべき点です。

次に、作品全体を貫く「職人の心意気」というテーマです。利益や効率が優先されがちな現代において、本作が描く、金銭的な価値を超えた仕事への誇りや美学は、非常に新鮮かつ感動的に映ります。特に、100年という時間軸で仕事の価値を考える左官のエピソードなどは、手仕事の尊さや、物事に対する長期的な視点の重要性を改めて考えさせてくれました。この深いテーマ性が、作品に特別な価値を与えていると感じます。

そして、静かながらも心に深く染み入る人間ドラマも大きな魅力です。登場人物たちは多くを語りませんが、その背中や視線、あるいは仕事に向き合う姿勢から、彼らの葛藤や喜び、そして人との繋がりが豊かに伝わってきます。派手な出来事ではなく、日常の細やかな描写を通して人間性を描き出す手法は、読後に深い余韻を残します。

留意しておきたい点

一方で、いくつか留意しておきたい点もあります。読者の感想でも触れられていましたが、江戸時代を舞台としながら、主要な職人として複数の女性が登場する点については、歴史的な事実に照らしてどのように捉えるか、意見が分かれる部分かもしれません。もちろん、創作上の意図やテーマ表現として重要な役割を果たしている可能性は十分にありますが、史実性を重視される方は少し気になる可能性があります。

また、本作は職人の技や内面、そして江戸の日常をじっくりと描くことに重きを置いています。そのため、起伏の激しい展開や分かりやすいエンターテイメント性を期待される読者にとっては、やや淡々としていたり、地味に感じられたりするかもしれません。 じっくりと世界観に浸り、静かな感動を味わうタイプの作品と言えるでしょう。

総合的な評価:★★★★★ 5/5点

いくつかの留意点はあるものの、それを補って余りある芸術性の高さ、テーマの深遠さ、そして心を静かに揺さぶる感動を考慮し、総合評価は満点の5点とさせていただきます。単なる娯楽として消費されるのではなく、読後に自身の仕事観や生き方について、ふと考えさせられるような、稀有な読書体験を提供してくれる作品です。本物志向の方、丁寧な手仕事や日本の伝統文化に関心のある方、そして日々の喧騒から離れて質の高い作品世界に浸りたい方には、自信を持っておすすめしたい一作です。ぜひ一度、この深く静謐な世界に触れてみてください。

Q&A・用語解説【疑問解決】

物語の理解が深まる「神田ごくら町」用語集

「神田ごくら町職人ばなし」には、江戸時代の文化や職人の世界に由来する言葉が登場します。ここでは、物語をより深く楽しむために知っておきたい基本的な用語を、簡潔にご紹介します。

ごくら町

本作の舞台となる、江戸・神田にあるとされる架空の町。様々な分野の腕利き職人たちが集い、暮らしている活気ある職人街として描かれています。

桶職人

木の板を組み合わせて桶や樽を作る職人。第一話では、木材と真摯に向き合い、丁寧に桶を作り上げる女性の桶職人が登場します。

刀鍛冶

鉄を鍛えて刀剣類を作る職人。第二話では、過去の出来事を背負いながら、魂を込めて特別な一振りを打つ女性の刀鍛冶が中心となります。

紺屋(こうや)

染物屋のこと。特に藍染めを行う職人を指す場合が多いです。第三話では、流行の中で自身の藍染と向き合う女性の紺屋が登場します。

畳刺し(たたみさし)

畳を作り、修理する職人。第四話では、年末の吉原で畳替えを行う男性の畳刺したちの様子が描かれます。

左官(さかん)

建物の壁や床などを、土や漆喰(しっくい)を使って塗り仕上げる職人。第五話以降、上方から来た謎の凄腕左官・甚三郎が登場します。

心意気(こころいき)

その人の心の持ち方や気概、物事に対する意気込み。本作では、損得勘定を超えた職人たちの仕事への誇りや精神性を表す重要な言葉です。

普請(ふしん)

家屋などを建築したり、修理したりすること。特に、土木・建築工事を指します。第五話以降の左官のエピソードは、土蔵の普請場が舞台です。

上方(かみがた)

江戸時代、京都・大坂(現在の大阪)を中心とする地域を指す言葉。左官の甚三郎は上方から来たとされています。

花魁(おいらん)

江戸時代の吉原遊郭における、位の高い遊女のこと。第四話では、畳刺したちと関わる花魁・花里が登場します。

気になる疑問を解決!Q&Aコーナー

「神田ごくら町職人ばなし」について、気になる点や疑問にQ&A形式でお答えします。

「神田ごくら町職人ばなし」をお得に読むには?

無料・試し読み

eBookJapanで試し読みできます。

試し読みの利点:

- 作品の世界観や魅力を事前に体験できます

- 作者の独特な表現や画力を直接感じ取れます

- 本編購入の判断材料として活用できます

お得に購入

eBookJapanでお得に購入できます。

キャンペーン、割引セールをチェック

eBookJapanデビューなら今!初回70%OFFクーポン×6回分進呈中!

(1回最大500円割引、計最大3000円お得!)

例えば715円分の漫画まとめ買いが実質約215円に!賢く使ってスタートダッシュ。

毎週金曜日はPayPay支払いでさらにお得な「コミックフライデー」も!

\ 初回ログインで70%OFF!/

全巻セットを購入の場合は、漫画全巻ドットコムもおすすめ

電子書籍版と紙の書籍版の両方を取り扱い。好みの形式を選んで全巻セットを入手できます。

ポイント還元制度があり、お得に購入可能。

【注意喚起】漫画を読む際の違法サイト利用について

時折、「神田ごくら町職人ばなし raw」といった検索を通じて、非公式なウェブサイトで漫画を閲覧しようとされる方がいらっしゃるようですが、これは非常に危険な行為ですので、絶対におやめください。

いわゆる海賊版サイトや、漫画のrawファイル(未加工データ)を違法にアップロード・ダウンロードする行為は、著作権法に違反します。利用者自身が法的な責任を問われる可能性があるだけでなく、これらのサイトにはウイルスやマルウェアが仕込まれている危険性が極めて高いのが実情です。安易にアクセスすることで、個人情報が盗まれたり、お使いのデバイスが故障したりする深刻な被害に繋がる恐れがあります。

そして何より、このような違法な閲覧は、作品を生み出してくださった作者の方々や、出版に関わる方々の正当な利益を奪い、新しい素晴らしい作品が生まれ続けるための創作活動そのものを脅かす行為に他なりません。作品への愛情や敬意を示すためにも、必ず正規の配信サービスや電子書籍ストアを通じて、安全に作品を楽しまれることを強くお願いいたします。

作者について

坂上暁仁

さかうえあきひと

1994年生まれ。2017年「死に神」で第71回ちばてつや賞入選。2024年「神田ごくら町職人ばなし」で第28回手塚治虫文化賞「新生賞」受賞。

この深い読書体験を あなたにも

「神田ごくら町職人ばなし」がなぜこれほど心を惹きつけるのか。その特別な理由を、最後に改めてお伝えしたいと思います。

圧巻の画力で描かれる江戸の空気。そして何より、損得を超えた職人たちの「心意気」。本作は、忘れかけていた手仕事の価値と、仕事への真摯な向き合い方を教えてくれます。

読めばきっと、日々の効率とは違う豊かさや、物への愛着を感じられるはず。派手さはないものの、静かで深い感動が長く心に残ります。

私自身、彼らの揺るぎない「心意気」に触れ、仕事への姿勢を改めて考えさせられました。時間をかけて本物を作り出す尊さを、この作品は静かに語りかけてきます。

このレビューが、あなたとこの特別な作品をつなぐきっかけになれば幸いです。ぜひページを開き、ご自身の目で、江戸の職人たちの息遣いを感じてみてください。忘れられない読書体験となることを願っています。